Тормозная сила и условия ее реализации - Тормоза железнодорожных составов

Тормозной силой называют регулируемую силу, которая имеет направление противоположное движению подвижной единицы и создается ее тормозными средствами.

Рассмотрим катящуюся по рельсам колесную пару (рис. 5), которая совершает сложное движение, состоящее из поступательного со скоростью V и вращательного с угловой скоростью щ. От подвижной единицы через колесную пару на рельсы передается осевая нагрузка РК

При торможении со штока тормозного цилиндра через рычажную передачу на колодку передается сила нажатия К, которая и прижимает ее к колесу. Между колодкой и поверхностью катания колеса возникает сила трения, направленная по касательной и в противоположную сторону движению. Она равна произведению силы нажатия колодки на коэффициент трения за вычетом силы инерции вращательно движущихся масс, т. е.:

ВК = КрК - I,

Где фК - коэффициент трения между колодкой и колесом;

I - сила инерции вращающихся масс.

При движении поезда в тормозном режиме с постоянной скоростью, например, на спуске сила инерции I = 0. В тормозных расчетах величина I учитывается коэффициентом о инерции вращающихся масс, поэтому сила трения ВК в дальнейших расчетах принимается равной КцК = ВК.

Эта сила ВС относительно центра 0 на плече R - радиуса колеса создает реактивный момент, направленный против вращения колеса:

МТор = ВК * R - КцКR

Однако этот момент, создаваемой внутренней по отношению к экипажу силой, не может затормозить колесную пару. Доказательством этого служит то, что при увеличении силы нажатия R возрастает сила трения ВК, и колесо заклинивается, т. е. прекращается его вращательное движение и щ > = 0, а линейная скорость V сохраняется, колесо продолжает свое движение, но скользит по рельсу.

Для того, чтобы колесо прекратило свое движения относительно неподвижного рельса, т. е. V = 0 и щ - 0, необходимо выполнить работу, которую по законам механики совершает сумма внешних и внутренних сил. Таким образом, требуется приложить внешнюю силу.

Тормозной момент МТор при нормальном вращении колеса уравновешивается активным моментом, который создает внешняя сила ВТ, возникающая в точке А контакта колеса с рельсом, т. е.

МГор = МЛк

Из равенства моментов имеем:

КцКR = ВТR

Или, сократив на R, получим

КцК = ВТ

Следовательно, внешняя сила ВТ, действующая на колесо со стороны рельса, является т о р м о з н о й с и л о й, направлена в противоположную сторону движения и численно равна силе трения вК. При торможении точка А является непрерывно перемещающимся упором для силы вК в процессе качения колеса по рельсу.

Качение колеса по рельсу без проскальзывания происходит за счет силы сцепления. Во действующей со стороны рельса на колесо в точке их контакта и равной произведению осевой нагрузки на коэффициент сцепления, т. е.

ВС = РКШК

Где шК - коэффициент сцепления колеса с рельсом.

Для обеспечения вращения тормозящегося колеса по рельсу, тормозная сила Вт не должна превышать силу сцепления Вс т. е.

Вr ? Вс

КцК ? РКШК

Выражение характеризует ограничение величины тормозной силы условиями сцепления. Силу нажатия тормозных колодок принимают такой, чтобы максимально использовать силу сцепления колес с рельсами. При этом должны быть выполнены условия, исключающие скольжение колес (юз) при торможении.

Сила сцепления ВС реализуется между колесом и рельсом а процессе движения подвижной единицы не может быть постоянной величиной. Максимально возможная ее величина реализуется только для очень благоприятных условий эксплуатации подвижного состава. Изменение этой силы связано с уменьшением в процессе торможения ее параметров: шК и РК.

Величина коэффициента сцепления шК зависит в основном от наличия смазки, влаги, загрязнений на контактирующих поверхностях, скорости движения, осевой нагрузки и др. Величина РК. при движении является переменной, изменяющейся в определенной области. Ее мгновенные значения зависят от вертикальных динамических колебаний подвижного состава, вызываемых неровностями пути, от статической осевой нагрузки на колеса в процессе торможения от действующих на подвижной состав сил инерции. Наиболее неблагоприятные условия для сцепления колес с рельсами возникают при резонансных колебаниях экипажа, когда собственная частота его колебаний совладает с частотой возмущающей силы и происходит максимальная разгрузка колес. Все эти факторы в итоге уменьшают величину силы сцепления приблизительно на 15% и поэтому величина тормозной силы из выражения (9) ограничивается условиями, исключающими скольжение колеса по рельсу, т. е.

КцК ? 0,85 РКШК

Явление, когда колесо прекращает вращаться и скользит по рельсу при продолжающемся движении поезда, называется заклиниванием или юзом. Скольжение колес по рельсам при торможении чрезвычайно вредное и недопустимое явление.

Как правило, заклинивание колесной пары не наступает мгновенно. Этому предшествует ее проскальзывание, т. е. скорость V колесной пары становится меньше поступательной скорости единицы подвижного состава, что приводит к увеличению тормозной силы за счет повышения коэффициента трения и заклиниванию. При этом вследствие трения колеса по рельсу в точке их контакта возникают высокие температуры, приводящие к сдвигу металла на поверхности катания колеса (навар) при проскальзывании, образованию на нем ползуна (овальная площадка) при скольжении.

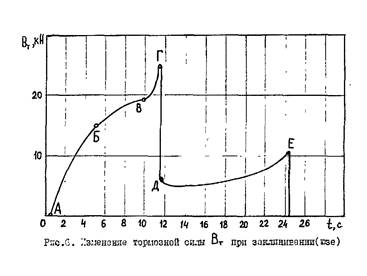

Наличие ползуна на колесе создает большие динамические нагрузки на рельсы, на буксовый узел, появляются дополнительные напряжения в колесных парах. В зимнее время несвоевременно обнаруженный ползун может привести к появлению трещин и даже изломов в рельсах в особенности при высоких скоростях движения. Характер изменения тормозной силы при юзе можно пояснить на графике (рис. 6).

На участке АБ тормозная сила нарастает вследствие увеличения силы нажатия К колодки на колесо и на участке БВ - из-за роста цК вследствие уменьшения скорости (при постоянной силе нажатия колодок). В точке В из-за нарушения сцепления с рельсом скорость вращения колеса уменьшается, цК увеличивается и тормозная сила резко возрастает до максимальной, отмеченной на кривой буквой Г. В этот момент вращение колеса прекращается, наступает юз и тормозная сила резко падает до величины, обозначенной буквой Д. При юзе тормозная сила (участок ДЕ) образуется за счет трения колеса по рельсу и ее величина может быть определена по формуле

ВК = КfК,

Где fК - коэффициент трения колеса по рельсу.

Коэффициент трения скольжения колеса по рельсу значительно меньше коэффициента сцепления, что приводит к увеличению времени движения поезда, т. е. увеличению тормозного пути. Некоторое увеличение тормозной силы перед остановкой (точка Е) объясняется ростом коэффициента трения заклиненного колеса при падении скорости и образованием ползуна.

Запрещается выпускать в эксплуатацию подвижной состав, имеющий ползун (выбоину) на поверхности катания колеса. При обнаружении на пути следования ползуна на колесе вагона разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда до ближайшего ПТО с ограниченной скоростью в зависимости от величины ползуна. Размеры ползуна для условий эксплуатации строго определены в инструктивно-нормативных материалах [8]:

|

Длина, мм |

50 |

60 |

85 |

120 |

145 |

205 |

|

Глубина, мм |

0,7 |

1,0 |

2,0 |

4,0 |

6,0 |

12,0 |

Таким образом, из всего рассмотренного выше следует, что заклинивание колесных пар приводит не только к нарушениям графика движения поездов, но и угрожает безопасности движения на железных дорогах. Поэтому необходимо проводить соответствующие мероприятия по возможному устранению заклинивания. Большая часть этих мероприятий вытекает из анализа выражения (10), т. е.

КцК ? 0,85 РКШК

И они должны выполняться как при проектировании новых тормозных систем для локомотивов и вагонов, так и в условиях эксплуатации. Среди этих мероприятий будут:

- - во-первых, улучшение сцепления колес с рельсами в процессе торможения - это характерно для правой части зависимости (10); - во-вторых, повышение качества ремонта тормозного оборудования; - в-третьих, соблюдение правильного режима управления и обслуживания их в эксплуатации. Два последних пункта затрагивают левую часть выражения (10), что связано с образованием тормозной силы КцХ-

В эксплуатации основными причинами заклинивания колесных пар являются:

1. Превышение силы нажатия К - это несоответствие режима работы воздухораспределителя загрузке подвижной единицы (например, вместо "порожний" включен "средний" или "груженый");

Это неисправность авторегулятора выхода штока тормозного цилиндра, что приводит к малой или большой величине хода поршня ТЦ, но опасен малый выход штока из-за высокого давления в тормозном цилиндре;

2. Изменение величины коэффициента трения цк - вследствие неправильно отрегулированной тормозной рычажной передачи (ТРП) в зависимости от типа колодок (например, среди чугунных колодок имеется композиционная);

При включенном авторежиме на грузовом вагоне не соответствует режим работы его воздухораспределителя типу тормозных холодок, поэтому нельзя при композиционных колодках включать груженый режим.

- 3. Неправильное управление тормозами - малая величина снижения давления в тормозной магистрали при первой ступени торможения, а также недостаточная выдержка ручки крана машиниста в I положении при отпуске. 4. Утечки сжатого воздуха в местах соединения тормозных приборов с воздухопроводом (ТМ) приводят к неотпуску тормоза. 5. Загрязнение и замасливание рельсов, особенно на станциях и переездах, из-за разбрызгивания смазки при проезде наливных поездов. 6. Низкое качество ремонта воздухораспределителей, особенно магистрального органа и манжет главного поршня. 7. Неполноценный инструктаж локомотивных бригад и работников, связанных с ремонтом и содержанием тормозов.

Для торможения высокоскоростных поездов с использованием тормозных колодок необходимо применять переменную силу нажатия, автоматически изменяющуюся при различных скоростях движения. Кроме того, в таких поездах на вагонах используются противоюзные устройства, предупреждающие заклинивание колесных пар, когда тормозная сила становится больше силы сцепления колес с рельсами, а также для увеличения силы нажатия тормозных колодок примерно на 10%.

Применяются противоюзные устройства двух типов: механические (инерционные) и электронные. Противогазными устройствами механического типа, срабатывающими при повышении замедления частоты вращения колесной лары более определенной величины, оборудованы вагоны международного сообщения, обращающиеся со скоростями до 160 км/ч.

Применение электронных противогазных устройств в сочетании с дисковыми тормозами обусловлено тогда, когда часто нарушается сцепление колесных пар с рельсами вследствие загрязненности поверхности катания колес и ухудшения шунтировки рельсовых цепей. Электронные устройства работают не только по принципу абсолютной величины замедления вращения колес, но и на сравнении частоты вращения всех колесных пар вагона.

Похожие статьи

-

Расчеты по определению удельных равнодействующих сил необходимы для построения диаграммы удельных сил, действующих на поезд при различных движения: в...

-

Автотормозная техника является одним из важнейших элементов железнодорожного транспорта, от уровня развития и состояния которой в значительной мере...

-

Сцепление колеса с рельсом тем сильнее, чем больше сила Р о (см. рис. 2), с которой колесная пара давит на рельс. Сцепление, необходимое для реализации...

-

Сопротивление движению поезда - Режимы движения поезда и силы, действующие на него

Возникающие при движении поезда силы трения в узлах подвижного состава, силы взаимодействия между подвижным составом и путем, наружными поверхностями...

-

А) линейные участки Б) линейные отделения В) цех дефектоскопии Г) цех ремонта пути Объем работ по содержанию пути увеличивается: А) при повышении...

-

Подвижный поезд тяговый тормозной Расчет массы состава при условии движения на расчетном подъеме с равномерной скоростью Если длина труднейшего подъема...

-

Тормозные свойства пожарных автомобилей - Расчет машин для проведения аварийно-спасательных работ

Согласно варианту 12 задания исходными данными для определения сил сопротивления движению автомобиля и мощностей на их преодоление являются: Автомобиль...

-

Общее диагностирование тормозных систем в АТО, организациях автосервиса (OA) или контроль при прохождении государственного технического осмотра включает:...

-

Назначение собираемого агрегата Тормозная накладка предназначена для управляемого изменения скорости автомобиля, его остановки, а так же удержания на...

-

Различают три основных режима движения поезда: тяга, выбег и торможение. В режиме тяги (контроллер включен) на поезд действуют сила тяги локомотива и...

-

Вопрос об уширении основной площадки земляного полотна должен решаться в комплексе с принимаемыми решениями по ее стабилизации на основе...

-

Согласно варианту 12 исходными данными для определения сил сопротивления движению автомобиля и мощностей на их преодоление являются: тип пожарного...

-

Начальная скорость автомобиля при торможении V0 = 30 км/ч. Тормозной путь Sт - путь, проходимый автомобилем от момента срабатывания тормозного привода до...

-

Определение возвышения наружного рельса Для обеспечения снижения воздействия колес от центробежной силы, вертикального перегруза одной из рельсовых нитей...

-

При въезде автомобиля на тормозной стенд производится измерение массы оси, если имеется взвешивающее устройство; при его отсутствии масса оси может...

-

Все формулы для расчета смотри выше. При скорости Va=110 км/ч: При ц = 0,2; St= 30,5*(0,5+0,5* 0,05)+0,05*30,52/0,2= 234,85м;...

-

Общее заключение по тормозным свойствам автомобиля - Конструкция автомобилей

Тормозные свойства автомобиля - совокупность свойств, определяющих максимальное замедление автомобиля при его движении на различных дорогах в тормозном...

-

Образование силы тяги электровоза - Режимы движения поезда и силы, действующие на него

Вращающий момент тягового электродвигателя электровоза через зубчатую передачу передается на колесную пару; этот момент М к (рис. 1) в соответствии с...

-

Требования к тормозному управлению Рабочая тормозная система АТС должна обеспечивать выполнение нормативов эффективности торможения на стендах согласно...

-

Решение тормозных задач - Тяговые расчеты для тепловоза

Тормозным путем называется расстояние, проходимое поездом за время от момента перевода ручки крана машиниста или стоп-крана (крана экстренного...

-

Тормозные свойства - Повышение профильной проходимости автомобиля

Это группа свойств, определяющих способность автомобиля к созданию замедления на различных дорогах, к ограничению значения внешних сил, под действием...

-

Введение - Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы

Я, Зарипов Денис, представляю свою дипломную работу по теме тормозная система. В данной дипломной работе мне удалось отразить все необходимое для...

-

Принцип действия тормозного гидропривода - Ремонт тормозных систем с гидравлическим приводом

Принцип действия тормозного гидропривода состоит в следующем. При нажатии на педаль тормоза поршень главного цилиндра давит на жидкость, которая...

-

Анализ тормозных свойств - Эксплуатационные свойства автомобилей

Анализируя зависимость тормозного и остановочного путей от скорости движения автомобиля можно заметить, что величина остановочного пути больше, чем...

-

Нормальные реакции передней и задней осей определяются по формулам: ; . Т. к. замедление связано с коэффициентом сцепления колес с дорогой, для большей...

-

Определение состава автопоезда для перевозки груза

Определение состава автопоезда для перевозки груза 1. Исходные данные 1. Марка автомобиля - КамАЗ-5320 2. Вес автомобиля Ga = 86,87кН 3. Перевозимый груз...

-

Заключение - Тяговые расчеты железнодорожного транспорта

В данной курсовой работе мы произвели тяговые расчеты подвижного состава при спрямлении профиля пути участков, выбрали расчетный уклон - наиболее трудный...

-

Торможение - процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению автомобиля с целью уменьшения его скорости или удержания неподвижным...

-

Обзор научные литературы по импульсному регулирование АД Управление - это воздействие на объект, направленное на достижение поставленной цели. Цель...

-

Регулятор автоматический тормозных сил предназначен для автоматического регулирования давления сжатого воздуха, подводимого при торможении к тормозным...

-

Прежде чем приступить к эксплуатационно-экономическим расчетам, необходимо проверить эксплуатационно-техническую характеристику судна. Таблица 3...

-

Поезд TVG Paris - Sud -Est. В сентябре 1980 года первый серийный поезд TGV PSE начал пробные поездки на вновь построенном высокоскоростном участке ВСМ...

-

Сборка гидравлического тормоза - Ремонт тормозных систем с гидравлическим приводом

Сборку цилиндра проводят в последовательности, обратной разборке. При этом все детали смазывают тормозной жидкостью. Установить втулку, если она была...

-

Методы восстановления работоспособности тормозов - Ремонт тормозных систем с гидравлическим приводом

Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца заменить новыми. Если клапан регулятора давления пропускает жидкость (повреждено кольцо),...

-

На линейных пунктах контроля базовый комплекс КТСМ-02 комплектуется подсистемами контроля буксовых узлов (Б) и заторможенных колес (Т), дефектов колес...

-

Настоящий перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и...

-

Тормозная система - Подвижной состав железных дорог

Тормозом называется устройство на подвижном составе, при помощи которого создается искусственное сопротивление движению, в результате чего происходит...

-

А) выполнения объема работ, запланированного на определенный период Б) выполнения плана пропуска необходимого количества поездов В) выполнение задания по...

-

Расчет сведен в табл. 3.3. Скорость движения в диапазоне от 0 до допустимой скорости, с интервалом до 2,5 км/ч при изменении от 0 до 60 км/ч и до 10 км/ч...

-

Условия возбуждения колебаний в магнетроне - Многорезонаторный магнетрон

Выясним, при каких условиях возможно возбуждение одного из видов колебаний в магнетроне. Существование интенсивных колебаний в магнетроне обусловлено...

Тормозная сила и условия ее реализации - Тормоза железнодорожных составов