"Обзорный" метод - Методы исследования популяции человека

Наиболее полноценным методом проведения популяционно-генетических исследований является "обзорный". Данный метод позволяет проводить обследование и выявление максимально возможного числа нозологических форм наследственных заболеваний в определенной популяции.

Преимущества этого метода заключаются в том, что он оценивает величину груза наследственной патологии. Кроме того, позволяет провести анализ нозологического спектра, выявить наиболее распространенные заболевания и основные популяционные механизмы их распространения. На основании данного подхода возможно создать базу для мониторинга наследственной патологии, провести изучение мутационного процесса в популяциях человека, подойти к проблеме адаптации через генетическое разнообразие, поддерживаемое в популяциях.

Полученные в ходе исследования результаты являются основой для улучшения работы региональной медико-генетической консультации и внедрения системы мониторинга за динамикой генетического груза. В тоже время, эти исследования дают возможность оказать непосредственную помощь больным с наследственной патологией и их семьям.

Комплексные исследования по эпидемиологии наследственных болезней в популяциях бывшего СССР проводят сотрудники лаборатории генетической эпидемиологии ГУ МГНЦ РАМН (ИМГ АМН СССР) более 30 лет с применением разработанного ими "обзорного" метода.

Протокол исследований популяций включает изучение генетической структуры популяции через различные генетические системы: гены моногенных наследственных болезней (АД, АР, Х-сцепленные), стандартные статистики популяционного анализа (F-статистики, демографические характеристики, индекс эндогамии, параметры изоляции расстоянием Малеко и т. д.), условно нейтральные биохимические и ДНК-маркеры. Сбор и обработка материала по трем направлениям проводится одновременно. На последнем этапе все данные, полученные при исследовании популяции по различным генетическим системам, обрабатываются и анализируются. Именно последний этап дает возможность понять основные микроэволюционные процессы, происходящие в популяции, влияющие на геномный полиморфизм и формирование груза и спектра моногенных наследственных заболеваний.

Наиболее сложным и трудоемким является сбор материала для медико-генетического исследования. Этот раздел протокола состоит из трех этапов:

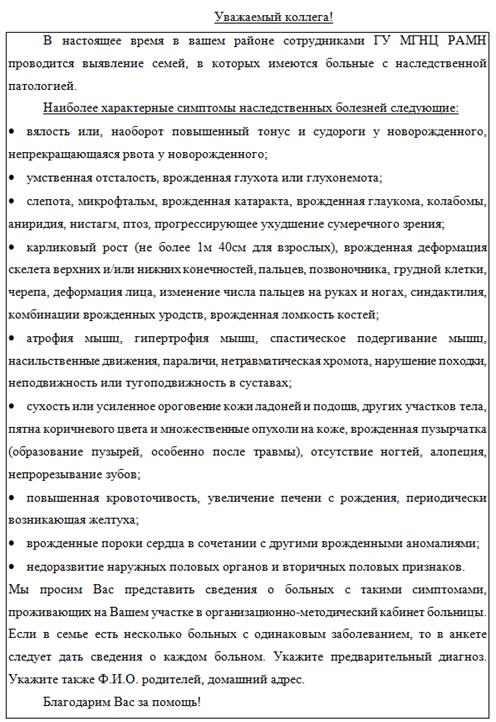

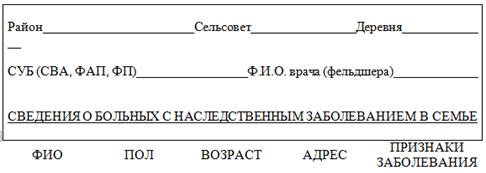

- - создание единой базы обусловлено тем, что полученная информация о больных часто дублируется, так как используются различные источники информации, в числе которых не только анкеты от медицинского персонала района (рис. 2), но и дополнительные источники (МСЭК, данные об инвалидах детства, домов-интернатов для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих). Регистрация велется от одного пораженного. Метод анкетирования дает достаточно высокий процент регистрации больных с наследственной патологией, но только в совокупности с дополнительными источниками информации вероятность регистрации приближается к единице; - второй этап включает осмотр всех зарегистрированных больных и их родственников по месту жительства врачами-генетиками для установления генетического характера заболевания в выявленных семьях; - последний этап заключается в верификации диагноза наследственного заболевания при участии врачей-специалистов (невролога, отоларинголога, офтальмолога, дерматолога, ортопеда, педиатра-генетика). При проведении дифференциальной диагностики используются дополнительные методы обследования (ЭЭГ, ЭМГ, РКТ, ЯМР, рентгенография, аудиография). Подтверждающая ДНК-диагностика проводится в лабораториях медицинской генетики.

Рис. 2. Анкета для медицинского персонала, изучаемого района

Указанные в анкете симптомы позволяют выявлять более 2500 наследственных заболеваний, что составляет примерно 50% из зарегистрированных на данный момент в международном каталоге В. МакКьюсика.

Сегрегационный анализ

Для решения вопроса о наследственной природе выявленных заболеваний проводится клинико-генеалогическое обследование первично зарегистрированных семей. Несмотря на то, что все этапы нашего медико-генетического исследования были ориентированы на выявление менделирующей наследственной патологии, для подтверждения характера наследования в выявленных семьях проводится сегрегационный анализ. Суть сегрегационного анализа сводится к установлению соответствия или несоответствия распределения больных и здоровых сибсов в ядерных семьях, выявленных в процессе медико-генетического обследования населения, определенному типу наследования - аутосомно-доминантному или аутосомно-рецессивному. После генетического анализа рассчитывается отягощенность населения исследуемых популяций наследственной патологией, и определяется нозологический спектр.

Подготовительный этап сегрегационного анализа заключается в разделении всего семейного материала на две группы, в зависимости от фенотипа родителей больных:

- 1. семьи, со здоровыми родителями (тип брака NxN), в которых в дальнейшем тестировалась гипотеза рецессивного наследования; 2. семьи, в которых кроме пораженного пробанда один из родителей был поражен (тип брака АxN), и мы предполагали доминантное наследования.

Предварительная оценка сегрегационной частоты po получена пробандовым методом Вайнберга:

Po = R/ S; R= a (r-1), S= a (s-1),

Где s - размер сибства, a - число пробандов; r - число больных.

P = {(s/r) pr (1-p)s-r [1-(1-)r]} / [1-(1-p)s],

Где p-искомая сегрегационная частота, s-размер сибства, r-число пораженных, - вероятность регистрации, а х - доля спорадических случаев.

Похожие статьи

-

Генетические регистры - Методы исследования популяции человека

Определение распространенности максимально возможного числа нозологических форм наследственных заболеваний в популяции, возможно, путем создания...

-

Груз наследственных заболеваний является составной частью общего генетического груза популяций. Оценка отягощенности наследственной патологии в...

-

Оценка случайного инбридинга методом изонимии - Методы исследования популяции человека

Фамилия - основная часть триединого полного русского именования человека - является очень интересным словом, которое может расцениваться и как памятник...

-

Скринирующие программы - Методы исследования популяции человека

Государственные скринирующие программы на наследственные болезни обмена у новорожденных, один из примеров подобных исследований. Первый этап скрининга...

-

Статистические методы - Методы исследования популяции человека

Статистика Нея На основании данных о численностях фенотипов рассчитывают частоты соответствующих аллелей всех исследованных полиморфных систем, величину...

-

Основные методы, которые были использованы при исследовании видов рода Amanita Fr. - это среднемасштабный маршрутный метод исследования микобиоты и...

-

ДНК-маркеры - Методы исследования популяции человека

Для изучения структуры генофонда и этногенеза современных популяций человека в качестве первых молекулярно-генетических маркеров стали использовать...

-

Методы и организация исследования Анализ литературных источников проводился на всех этапах исследования. Анализ специальной научно-методической...

-

Полиморфные белки - Методы исследования популяции человека

Изучая генетическую структуру населения определенного региона проводятся исследования генетико-биохимического полиморфизма систем транспортных белков...

-

Предмет генетической эпидемиологии, Генетическая эпидемиология - Генетические процессы в популяциях

Генетическая эпидемиология В середине 50-х годов 20 века оформилось новое научное направление - генетическая эпидемиология, которая реализуется при...

-

Генетико-демографическая характеристика популяций - Методы исследования популяции человека

Демографические параметры, витальные статистики и индекс Кроу и его компоненты, позволяют оценить интенсивность естественного отбора в популяции и...

-

Не существует таких явлений природы, технических или социальных процессов, которые были бы предметом изучения математики, но при этом не относились бы к...

-

Основаны на регистрации электропотенциалов или звуковых явлений, возникающих в работающем органе. Электрокардиография (ЭКГ) - Метод, основанный на...

-

Пациенты и методы исследования - Преимущества лазерной коагуляции лейкоплакии мочевого пузыря

Проведен анализ результатов лечения 117 женщин с лейкоплакией мочевого пузыря, находившихся в клинике урологии СПбГМУ имени акад. И. П. Павлова с 2007 по...

-

Материал и методы исследования - Фауна рыб нижнего течения реки Гайва

Материал для данной работы был собран на р. Гайва Пермского края в весеннее-летне-осенний период с 6 мая по 11 сентября 2015 года, как во время...

-

Система методов технических медицинских исследований - Научные основы приборостроение в медицине

Инструментальные средства медико-биологических исследований представляют собой совокупность приборов, аппаратов, систем, комплексов и приспособлений к...

-

В настоящее время оценка генетической структуры различных популяций осуществляется с использование биологических и небиологических источников информации,...

-

Программа исследования Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе проводился сбор и обработка информации. На втором этапе проводился анализ...

-

Методы, используемые в исследовании: Анкетирование - метод получения психологической информации, а также социологических и демографических данных -...

-

Материал исследования Исследования проводили в период вегетативного сезона 2011-2015 гг. Сбор осуществляли преимущественно маршрутным методом. В ходе...

-

Методы биологических исследований - Аналогия и моделирование в биологических исследованиях

Когда мы говорим о биологии, мы говорим о науке, которая занимается исследованием всего живого. Все живые существа, включая ареал их обитания, изучаются....

-

Биологическими маркерами принято считать устойчивые биохимические, физиологические, анатомические и иные признаки организмов, варьирующие в норме в...

-

Физические методы исследования - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

Ознакомившись с жалобами больного, историей развития болезни, социально-бытовыми условиями и особенностями семейного анамнеза, приступают к объективному...

-

Б. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕТКИ - Основные положения учения о клетке

1) Методы исследования структурной организации клетки. Световая микроскопия. * Получение четких изображений мелких (недоступных человеческому глазу)...

-

Методы исследования Испытуемым на первом этапе было предложено ответить на вопросы о заинтересованности в психотерапии: - Хотите ли Вы обратиться к...

-

Исследования полостных или трубчатых органов, заключающиеся в непосредственном осмотре их внутренней поверхности с помощью особых приборов - Эндоскопов...

-

Математика представляет собой науку, расположенную как бы на границах естествознания. Вследствие этого ее иногда рассматривают в рамках концепций...

-

Материал для исследования следует брать по возможности до начала химиотерапии и лучше во время вскрытия или дренирования гнойного очага. Особенно...

-

Радиоизотопные методы - Участие медицинской сестры в инструментальных исследованиях пациента

Основаны на способности органов (печень, щитовидная железа, поджелудочная железа) накапливать и с определенной скоростью выводить радиоактивные вещества....

-

Понятие "метод" (от греч. "методос" -- путь к чему-либо) означает совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения...

-

ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО - Острый панкреатит, отечная форма

Ї Общеклиническое исследование крови (исследование крови является одним из важнейших диагностических методов, т. к. кроветворные органы чрезвычайно...

-

Медико-генетическое консультирование - Генетика человека

Медико-генетическое консультирование - это отрасль профилактической медицины, которая занимается предупреждением рождения детей с наследственной...

-

Генетика человека имеет свои специфические методы исследования, отличающиеся от методов общей генетики. В зависимости от целей исследования были...

-

Методы исследования - Аллотрансплантаты в реконструктивной хирургии сосудов

Диагностика нарушений кровообращения нижних конечностей осуществлялась путем сбора анамнеза, объективных данных, стандартного рутинного обследования. При...

-

Характеристика пациентов, включенных в исследование, понятие показателя "плотности доз". Всего обследовано 566 больных, находившихся с различными формами...

-

В обычных (не осложненных) случаях достаточно провести небольшое количество исследований, позволяющие исключить симптоматическую артериальную...

-

Метод исследования в свете люминесценции - Методы изучения клетки

Метод Исследования в свете люминесценции состоит в наблюдении под микроскопом зелено-оранжевого свечения микрообъектов, которое возникает при их...

-

Физика как наука, цели, задачи и методы исследования - Физическая картина мира

Физика - наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, а также законы ее...

-

Понятие "стресс-теста" в кардиологии включает в себя оценку функционального резерва и состояния сердечно-сосудистой системы при выполнении различных...

-

Результаты исследования - Роль медсестры в работе с людьми пожилого и старческого возраста

Исследование уровня субъективного ощущения одиночества (по методике Д. Рассела и М. Фергюсона) показало следующие результаты: Рис. 1. Уровень...

"Обзорный" метод - Методы исследования популяции человека