Обсуждение - История развития науки в СССР через призму библиометрических показателей

В настоящей работе был поставлен не менее важный исследовательский вопрос: возможно ли объяснение ранее выделенных кризисных периодов (кризисы 30-х, 40-х, 50-х гг.) при помощи не накопительных, а моментальных данных. В работе Кожевников А. Б. и Петросова А. Г., проведя анализ динамики публикаций периодических и продолжающихся изданий, говорят о том, что природа по распределению публикаций не подлежит объяснению при помощи классической логистической модели роста науки. В соответствии с этим, был проведен сравнительный анализ моментальных и накопительных данных по общей динамике изданий.

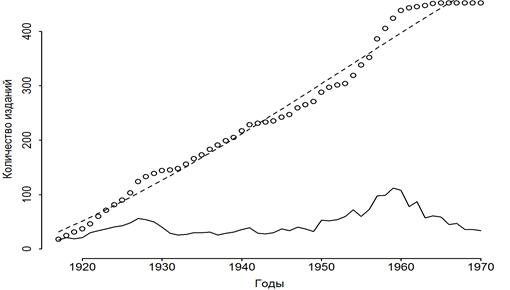

Рис. 6 Накопительная кривая периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук в период с 1917 по 1970 гг. Прерывистая линия - данные, которые аппроксимируются логистической функцией, сплошная линия - общая динамика периодических и продолжающихся изданий по физико-математических наукам

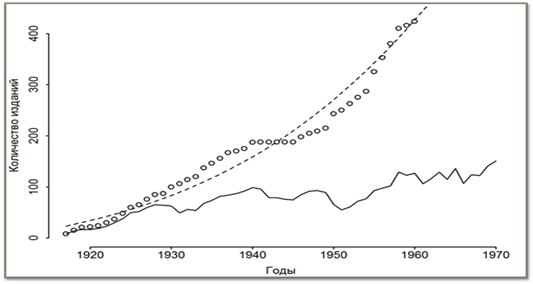

Рис. 7 Накопительная кривая периодических и продолжающихся изданий в области физико-математических наук в период с 1917 по 1970 гг. Прерывистая линия - данные, которые аппроксимируются логистической функцией, сплошная линия - общая динамика периодических и продолжающихся изданий по физико-математических наукам

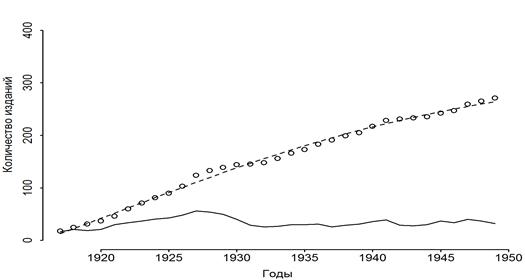

Рис. 8 Накопительная кривая периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук в период с 1917 по 1949 гг. Прерывистая линия - данные, которые аппроксимируются логистической функцией, сплошная линия - общая динамика периодических и продолжающихся изданий по физико-математических наукам.

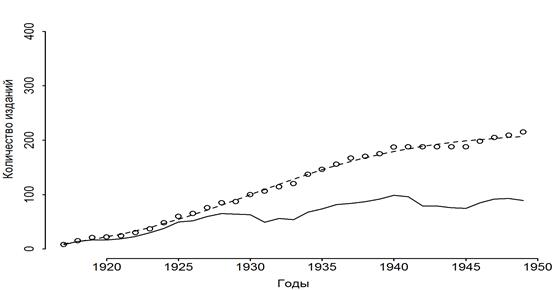

Рис. 9 Накопительная кривая периодических и продолжающихся изданий в области физико-математических наук в период с 1917 по 1949 гг. Прерывистая линия - данные, которые аппроксимируются логистической функцией, сплошная линия - общая динамика периодических и продолжающихся изданий по физико-математических наукам

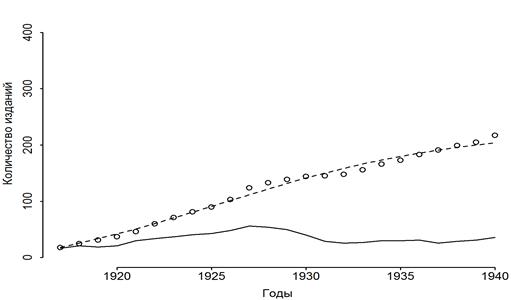

Рис. 10 Накопительная кривая периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук в период с 1917 по 1940 гг. Прерывистая линия - данные, которые аппроксимируются логистической функцией, сплошная линия - общая динамика периодических и продолжающихся изданий по физико-математических наукам

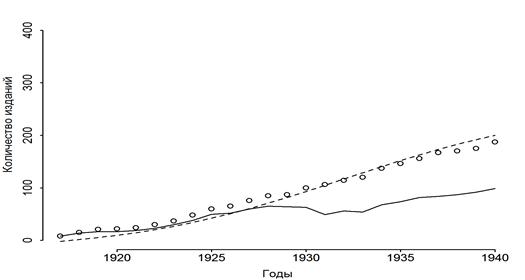

Рис. 11 Накопительная кривая периодических и продолжающихся изданий в области физико-математических наук в период с 1917 по 1940 гг. Прерывистая линия - данные, которые аппроксимируются логистической функцией, сплошная линия - общая динамика периодических и продолжающихся изданий по физико-математических наукам

Таблица 1 Значение R - квадрата при аппроксимации линейной и логистической функций

|

Линейная функция по общей динамике |

Линейная функция: 1949 г. |

Логистическая по общей динамике |

Логистическая: 1949 г. |

Лин/лог |

Лин/лог 1949 |

Логистическая функция: 1940 г. |

Логистическая после 1940 г. | |

|

HUM |

0.983 |

0.9864 |

0.983671 |

0.9944926 |

0.000671 |

0.0080925 |

0.989269 |

0.96566 |

|

PHIS |

0.9288 |

0.9763 |

0.986729 |

0.9957549 |

0.057929 |

0.0194549 |

0.9611789 |

0.97458 |

Если перейти от анализа моментальных данных, к получившемуся распределению накопительной кривой, к примеру, в области гуманитарных наук, мы можем наблюдать отклонения от кумулятивной кривой в период с середины 1940-х и начала 1950-х гг. Если же посмотреть на кризис 1930-х гг., в разрезе распределения по общей динамике (рис. 3 ) , то мы увидим, значительное снижение показателей общей динамики изданий еще в 1930-е гг, чего мы не наблюдаем, обращаясь аппроксимации данных. Относительно накопительной кривой, наблюдается проявление стагнации в период 1930-х гг. Если же обратиться к более детальному распределению накопительных данных (рис. 8), то кризис 30-х и 40-х гг. потеряются полностью. Значение R-квадрата= 0,983671 (по логистической модели), дает возможность подтверждения гипотезы о том, что кумулятивная кривая роста периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук может быть аппроксимирована логистической функцией. Что касается распределения накопительных данных по общей численности динамики в области физико-математических наук, то мы наблюдаем значительное отклонение от модели логистической функции в период с конца 1940-х начала 1960-х гг. Наблюдаемые значения по динамике периодических и продолжающихся изданий в области физико-математических наук, в данном случае можно аппроксимировать экспонентой, но достаточно неточно. Происходит это в связи с тем, что мы наблюдаем разрыв экспоненциальных значений в период с 1940-ого по середину 1950-х гг. (рис. 7). Данные отклонения можно объяснить наличием послевоенного кризиса в указанный период. Более удачное распределение экспоненциальных значений можно наблюдать, разбив шкалу на несколько интервалов. К примеру, на рис. 8 мы видим, что нарушения значений экспоненты сглаживаются и, соответственно, могут быть аппроксимированы логистической функцией, где значение R - квадрата составляет 0,9957549 (таб. 1), наблюдается лишь небольшое отклонение от логистической функции в середине 1940-х гг.

Исходя из полученных значений R - квадрата, мы можем говорить о том, что в пределах указанного периода возможна аппроксимация данных по динамике периодических изданий логистической функцией. Необходимо, сказать, что получившиеся значения R - квадрата, по распределению линейной и логистической функции имеют различия, но незначительные.

Таким образом, на данной стадии развития исследования можно сказать, что идея, предложенная Кожевниковым и Петросовой, о том, что аппроксимация данных логистической функцией является невозможной, для анализа динамики публикаций периодических и продолжающихся изданий, не может быть полностью правдивой [3]. Безусловно, мы сможем с полной уверенностью говорить о применении моментальных данных, только в случае наличия значительной разницы между результатами линейной и логистическими функциями.

Возвращаясь к анализу общей динамики количества периодических и продолжающихся изданий, мы можем сказать о том, что природа распределения публикаций в области гуманитарных наук, в значительной степени отличается от полученных результатов по распределению изданий в области физико-математических наук. В первом случае, мы явно наблюдаем прирост "вымирания" научных журналов, который происходит в 1930-е гг., что явным образом доказывает распределение значений индекса Жаккара. Кризис 30-х гг. по гуманитарным наукам можно охарактеризовать следующими составляющими:

Во-первых, в связи с проводимой государством политикой, научное сообщество претерпело значительные изменения: смена кадров, закрытие университетов, как одну из главных составляющих по публикациям университетских трудов;

Во-вторых, наряду с проводимой масштабной реорганизацией, наблюдается прекращение существования многих журнальных изданий, но в тоже время открытие новых, взамен старых, или же продолжение публикации, только под другим названием.

Кризис 1930-х гг. стал наиболее значительным спадом в общей динамике изданий по гуманитарным наукам. Впоследствии, мы наблюдаем период начавшейся стагнации. Несомненно, нельзя охарактеризовать период после кризиса реорганизации периодом полного застоя публикаций, поскольку мы наблюдаем стабильный прирост кривых "зарождения" (рис. 3), вплоть до начала 50-х гг.

Иное распределение библиометрических показателей оказывается при проведении количественного анализа общего числа периодических данных в области физико-математических наук (рис. 2). Здесь явным образом выделяются три кризисных периода: кризис реорганизации, послевоенный кризис и кризис 1950-х гг. Послевоенный кризис в данном случае характеризуется в большей степени "вымиранием" периодических изданий. В послевоенный кризис происходило восстановление научного массива, в связи с последствиями Великой Отечественной войны. На рис. 2 наглядным образом показан спад в динамике публикаций в данный период.

Анализ географических паттернов

Особое внимание я хотела бы уделить вопросу прояснения пространственных паттернов. В начале исследования мною была поставлена гипотеза о том, что динамика публикаций изданий абсолютно различна по своей природе. В данном контексте мы будем рассматривать динамику количества периодических и продолжающихся изданий в столичных и провинциальных городах.

Группировка географического распределения периодических и продолжающихся изданий по 1-му типу.

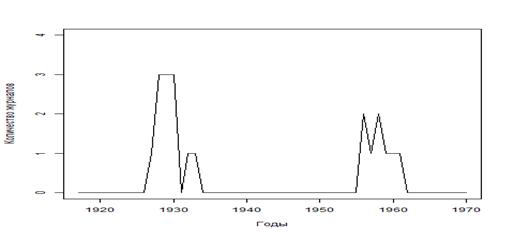

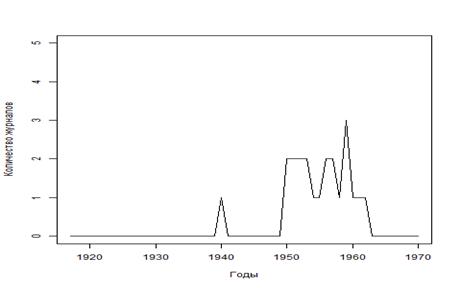

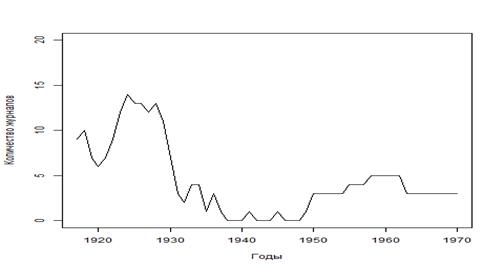

Рис. 12 Географическое распределение периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук по г. Минск с 1917 по 1970 гг.

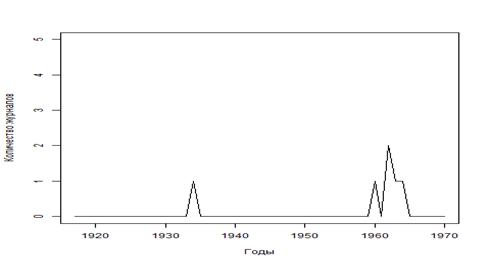

Рис. 13 Географическое распределение периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук по г. Новосибирск с 1917 по 1970 гг.

Группировка географического распределения периодических и продолжающихся изданий по 2-му типу.

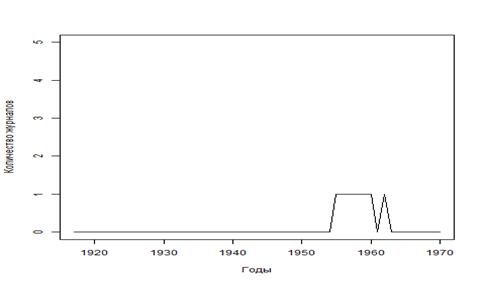

Рис. 14 Географическое распределение периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук по г. Львов с 1917 по 1970 гг.

Рис. 15 Географическое распределение периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук по г. Талин с 1917 по 1970 гг.

Группировка географического распределения периодических и продолжающихся изданий по 3-му типу.

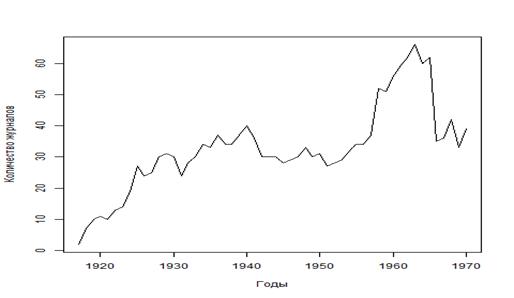

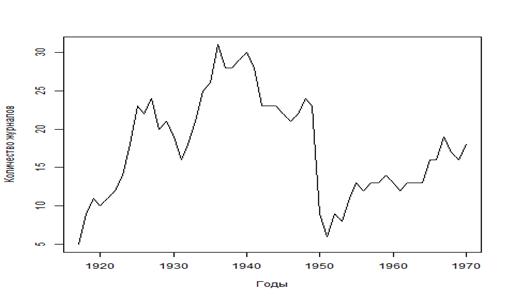

Рис. 16 Географическое распределение периодических и продолжающихся изданий в области физико-математических наук по г. Москва с 1917 по 1970 гг.

Рис. 17 Географическое распределение периодических и продолжающихся изданий в области физико-математических наук по г. Киев с 1917 по 1970 гг.

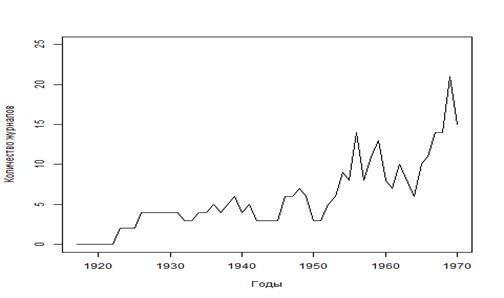

Группировка географического распределения периодических и продолжающихся изданий по г. Санкт-Петербург

Рис. 18 Географическое распределение периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук по г. Санкт-Петербург с 1917 по 1970 гг.

Рис. 19 Географическое распределение периодических и продолжающихся изданий в области физико-математических наук по г. Санкт-Петербург с 1917 по 1970 гг.

Обратившись к базе данных, был обнаружен несомненный факт того, что динамика количества периодических и продолжающихся изданий в крупных городах претерпела значительный спад, который был ощутим, вследствие кризиса в самой науке. В то время как в провинциях, где публикация велась редко, но постоянно, такие застои в развитии науки никак не ощущались. Внешние факторы в провинциальных городах никак не влияли на нечастый, но зато постоянный выпуск журнальных изданий.

Для того чтобы более детально рассмотреть выше представленную гипотезу, мною был проведен анализ динамики публикаций периодических и продолжающихся изданий по каждому городу в период с 1917 по 1970 гг. как в области гуманитарных, так и физико-математических наук. Получившиеся графики разбиты на 3 разные группы, отличающиеся по своей природе, а именно кривым "зарождения" и "вымирания".

В результате проведенного анализа мною было выделено три типа распределения географической асимметрии:

- 1. Увеличение количества издаваемых периодических и продолжающихся изданий приходятся на 1930-е и 1960-е гг. 2. "Пик" в динамике публикаций приходится на 1960-е 3. Стабильная динамика на протяжении всего периода с кризисом 1930-х, 1940-х и 1950-х гг. и подъемом в 1960-е гг.

Также географическое распределение по Санкт-Петербургу можно выделить как отдельный тип географической асимметрии.

К первому типу выделенной выборки относится распределение динамики публикаций в области гуманитарных наук по Баку, Харькову, Минску, Казани, Киеву и Новосибирску.

Получившееся распределение характерно двумя явными периодами подъема в количестве публикаций в 1930-е и 1960-е гг. На мой взгляд, причинность данных "пиков" заключается в том, что рассматриваемые города являются провинциальными. Это означает, что, к примеру, в 30-е гг. кризис реорганизации, который явно прослеживается в крупных столичных городах, Москве и Санкт-Петербурге (рис. 16; 18; 19), не был ощутим в небольших городах, поскольку динамика распределения публикаций за весь период очень однообразная. Можно предположить, что кризис 30-х годов был просто не ощутим, поскольку количество издаваемых журналов в небольших городах значительно отличается от количества изданий публикуемых, к примеру, в Москве.

Ко второму типу относится географическая асимметрия по публикациям в области гуманитарных наук по Львову, Воронежу и Талину. Данная группа городов, характеризуется резким подъемом динамики публикаций периодически продолжающихся изданий в 1960-е гг. Если посмотреть на динамику с 1920 по 1950-е гг., то можно наблюдать стабильное состояние в публикации изданий. ( рис. 14; 15) С наибольшей вероятностью можно сказать, что "пик" 60-х гг. связан с тем, что ранее выше перечисленные города не входили в состав СССР и не были прикреплены к центру научной деятельности - Москве.

В качестве третьего типа географической асимметрии мною были выделены два столичных города - Москва и Киев (рис. 16; 17). Последние имеют разнообразную природу динамики на протяжении всего взятого периода. В динамике публикаций явно прослеживаются кризисы 1930-х, 1940-х и 1950-х гг, которые раннее были описаны в результатах данного исследования.

В качестве последнего типа географического распределения была выбрана динамика публикаций периодически продолжающихся изданий по Санкт-Петербургу (рис. 19; 20). Получившееся распределение явным образом отличается от ранее выделенных типов. Наблюдается различная природа в динамике распределения на протяжении всего периода. Явным отличием являются резкие спады в период с 1930 по 1950-е гг. Если провести сравнение с динамикой географического распределения по Москве, то мы видим, что распределение по последнему является "целым", то есть резкие спады, сменяют подъемы, чего мы не можем сказать о получившейся географической асимметрии по Санкт-Петербургу. Возможно, такая волна спадов связана с тем, что вся научная деятельность с конца 1940-х гг. развивалась именно в Москве, а не в Санкт-Петербурге.

Анализ географической асимметрии по остальным городам имеют различные виды динамики, которые на данный момент не могу быть сгруппированы в какой-либо из вышеперечисленных типов.

Таким образом, прослеживается следующая тенденция: крупные города являются центром научной деятельности, в них сконцентрированы самые крупные гетерогенные сети, стабильная "жизнь", которых создает целостную природу распределения, насыщенную, как периодами библиометрических кризисов, так и послекризизными периодами с подъемами в динамике публикаций. Значительно иная ситуация прослеживается в провинциальных городах, где общая динамика публикаций периодически продолжающихся изданий практически единообразна. Выявленные библиометрические кризисы, к примеру, кризис реорганизации и послевоенный спад, были в большей степени не ощутимы в маленьких городах, поскольку динамика изданий в последних не столь периодична нежели в Москве. Более того, следует отметить тот факт, что динамика публикаций научных изданий более разнообразна в области физико-математических наук, нежели по гуманитарным наукам.

Бюджетное финансирование науки

Таблица 2 Общие расходы федерального правительства, ассигнования и расходы на НИОКР 1940-1970 гг.

|

Годы |

Финансирование (млн. дол) | ||

|

1940 |

9589 |

1956 |

70460 |

|

1941 |

13980 |

1957 |

76741 |

|

1942 |

34500 |

1958 |

82575 |

|

1943 |

78909 |

1959 |

92104 |

|

1944 |

93956 |

1960 |

92223 |

|

1945 |

95184 |

1961 |

97795 |

|

1946 |

61738 |

1962 |

106813 |

|

1947 |

36931 |

1963 |

111311 |

|

1948 |

36493 |

1964 |

118584 |

|

1949 |

40570 |

1965 |

118430 |

|

1950 |

43147 |

1966 |

134652 |

|

1951 |

45797 |

1967 |

158254 |

|

1952 |

67962 |

1968 |

178833 |

|

1953 |

76769 |

1969 |

184548 |

|

1954 |

70890 |

1970 |

196588 |

|

1955 |

68509 |

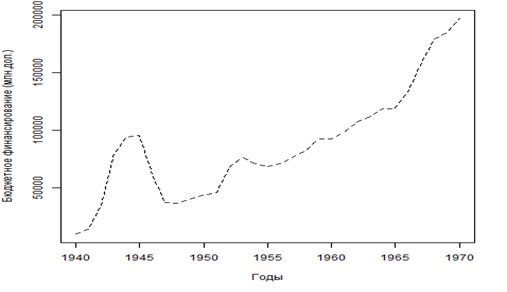

Рис. 20 Динамика бюджетного финансирования науки в период с 1940 по 1970 гг. (млн. дол)

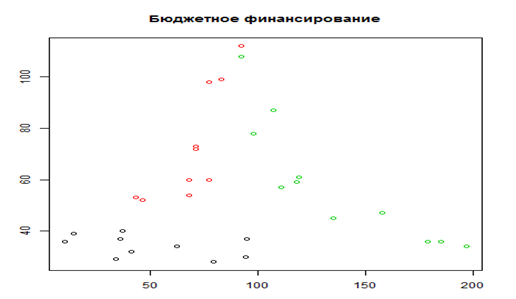

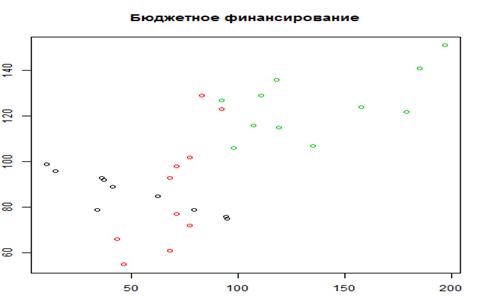

Рис. 21 Зависимость периодических и продолжающихся изданий в области гуманитарных наук от государственного финансирования с 1940 по 1970 гг. Периоды: 1940-1949 гг.- черный; 1950-1959 гг. - красный; 1960-1970 гг. - зеленый

Рис 22 Зависимость периодических и продолжающихся изданий в области физико-математических наук от государственного финансирования с 1940 по 1970 гг. Периоды: 1940-1949 гг.- черный; 1950-1959 гг. - красный; 1960-1970 гг. - зеленый

Одним из важнейших факторов, влияющих на прогрессивное развитие науки и создание прочной научно-технической базы, является финансирование (Миндели, Мартыненко, 2001). Сегодняшняя научная среда имеет значительную материальную поддержку со стороны государства, за счет различных целевых программ и грантов. Как известно, определенную финансовую стабильность научное сообщество стало ощущать только в последние двадцать лет, чего нельзя сказать о периоде середины и конца двадцатого века.

В начале настоящего исследования, мною был поставлен ряд задач, одной из которых являлся анализ общей динамики по периодическим и продолжающимся изданиям и его последующее соотнесение с динамикой по государственному бюджетному финансированию. Динамика по бюджетному финансированию характеризуется наличием роста в начале 40-х гг., затем наблюдается резкий спад в количестве выделяемых средств в послевоенный период, что также связанно с выделением государственных ассигнований на военно-технический комплекс. Можно говорить о начале зарождения стабильного функционирования научной среды только с начала 1960-х гг. С начала 1940-х гг. финансирование науки значительно увеличилось, составляя (1940 г.) практически 10 млн. дол, к 43 млн. дол на 1950-ый г. (Таблица № 2). Такая же тенденция наблюдается, в разрезе рассмотрения зависимости журнальных публикаций от государственных ассигнований в науку. Как в области физико-математических, так и гуманитарных наук, мы наблюдаем сначала достаточно устойчивый рост в количестве выпускаемых изданий, затем резкое снижение финансирования влечет за собой спад в динамике по периодическим изданиям, что объясняется военным положением на территории СССР, и последующим началом холодной войны. Начиная с начала 1950-х гг. мы можем говорить о том, что распределение динамики по гуманитарным наукам не может полностью характеризоваться количеством вложенных в науку средств, поскольку мы видим, что увеличение ассигнований со стороны государства не влечет за собой публикацию большего количества журналов. (рис. 21) Несмотря на это в области физико-математических наук, прослеживается более стабильное развитие. Увеличение бюджетного финансирования приводит к росту в динамике по периодическим и продолжающимся изданиям, но не явному. (Рис. 22)

Подобное распределение бюджетного финансирования можно объяснить следующими политическими фактами.

В начале и середине 1940-х гг. все государственные ресурсы были направлены на создание мощного военно-промышленного комплекса. (Досужаева, Лямзин, 2011) К 1950-м гг. все ресурсы науки были направлены на отдельные отрасли, что позволяло в последующем добиваться значимых результатов, и приводило к росту научно-технического прогресса СССР. Далее мы наблюдаем зарождение прогрессивного и в тоже время стабильного роста науки. Именно с начала 1960-х гг. увеличивается количество научных работников и происходит образование научных коллективов, что характеризуется приростом в числе научных исследований. (Белановский, 1994)

В связи с этим мы приходим к выводу о том, что динамика по государственному бюджетному финансированию не может объяснять распределение по периодическим и продолжающимся изданиям. В данном случае, необходимо создать базу данных с распределением финансов не в целом на науку, а на отдельные области науки. Только тогда будет возможно говорить о наличие той или иной схожей тенденции в динамиках.

Похожие статьи

-

Выводы - История развития науки в СССР через призму библиометрических показателей

1. Кризисы начала 1930-х, середины 1940-х при проведении анализа количества периодических и продолжающихся изданий оказались абсолютно различны по своей...

-

Целью данной работы является рассмотрение и анализ динамики публикаций периодических и продолжающихся изданий в области физико-математических и...

-

Введение - История развития науки в СССР через призму библиометрических показателей

В данной работе предпринимается попытка рассмотреть явления в социальной истории науки в СССР через призму библиометрических показателей. Область...

-

Подходы к изучению науки Данное исследование нацелено на рассмотрение вопроса о функционировании науки в СССР, на примере анализа периодических и...

-

Актуальность исследования - История развития науки в СССР через призму библиометрических показателей

Вопрос об актуальности данной работы можно рассматривать с нескольких точек зрения. Во-первых, со временем все больше возрастает интерес к использованию...

-

История развития медицинской науки в Казахстане

Одним из основных положений системы здравоохранения является утверждение о том, что основная функция медицинской науки - создание адекватной научной...

-

История развития узбекской науки. - История Узбекского государства

"Авеста" -- (Само название "Авеста" происходит от среднеперсидского слова "apastak", позже - "бвбѕtвг" - "основа" или по иным толкованиям,...

-

Развитие СССР в 1953 - 1964 гг. - Отечественная история

5 марта 1953 г. умер Сталин, и с его смертью началась новая эпоха в жизни государства. Н. С. Хрущеву с группой высших руководителей, удалось вырвать...

-

Социально-экономическое развитие СССР в конце 1920-х - 1930-е гг. - Отечественная история

Если к концу 1920-х гг. в СССР и сохранились остатки гражданского общества, то в 1930-е гг. государство становится полностью тоталитарным: 1) экономика...

-

Введение - Развитие СССР в послевоенный период на примере Угловского района Алтайского края

Актуальность Исследования. Угловский район - это отдаленная территория Алтайского края, где основным занятием населения всегда являлось сельское...

-

Послевоенное устройство мира и СССР (1945 - 1953 гг.) - Отечественная история

После окончания Великой Отечественной войны, Советский Союз приобрел статус ведущей мировой державы. Мир разделился на два блока, один из которых...

-

Ответ. Новое время - это период в истории человечества, находящийся между Средневековьем и Новейшим временем. В данный отрезок времени происходит...

-

СССР в период "развитого социализма" - Отечественная история

Особенности периода и его этапы Двадцатилетие от Хрущева до Горбачева образно называют периодом "застоя", что конечно весьма условно. Определенное...

-

Культурное развитие СССР в 30-е гг. - Культура советского периода

Годы советской власти значительно изменили облик России. С одной стороны, нельзя не признать, что в годы революции и после нее культуре был нанесен...

-

Введение, Реформа вооруженных сил - История развития вооруженных сил России

Начало реформирования вооруженных сил относится ко второй половине XVII в. Уже тогда создаются первые рейтарские и солдатские полки нового строя из...

-

Развитие исторической демографии как науки - Что значит историческая демография

Историческая демография -- научная дисциплина, объектом исследования которой являются демографическая история, которая находится на стыке истории и...

-

Подписанный в 1896г. договор о строительстве железной дороги стал крупным успехом внешней политики России на Дальнем Востоке. Это должно было привести к...

-

Выбор курса развития экономики в послевоенное время - Итоги Второй мировой войны для СССР

Возвращение в мирные условия предполагало необходимость не только восстановления экономики, но и выбора путей этого процесса: поддержать ли и связать...

-

Боевые действия СССР и Китая - История Китайской восточной железной дороги

Предпринятая китайским правительством Антисоветская компания в 1926-1929гг., сопровождалась враждебными действиями против советских консульских и...

-

История как наука, ее предмет и метод

Истомрия (др.-греч. ?уфпсЯб -- расспрашивание, исследование) -- гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния,...

-

То, что жизнь человеческого общества развивается, ни у кого сомнений не вызывает. Существует несколько теорий прогресса в развитии человечества...

-

Важнейшим направлением культурно-хозяйственной деятельности земства являлась помощь и поддержка учреждений народного образования: училищ, школ,...

-

Становление и развитие земских школ Период становления и развития земских школ совпал с научно-педагогической и практической работой классиков...

-

Первобытный смутный эпоха история Ответ. Смутное время - обозначение периода истории России с 1598 по 1613 годы, ознаменованного стихийными бедствиями,...

-

Ответ. Истоки и корни нашей культуры находятся в первобытности. Большая часть истории человечества приходится на период первобытности. Под первобытной...

-

Появление и вопросы развития бездымных порохов - Достижение мировой цивилизации

Длительный застой в развитии взрывчатых веществ и порохов в течение многих столетий объяснялся низким уровнем естественных наук того времени и, в...

-

Анализ причин распада СССР - Мифы и факты - История России XX века

Проанализировав вышеизложенные причины, я хочу предложить рассмотреть некоторые факты и мифы, которые могут доказать другую точку зрения, а именно ту,...

-

Предпосылки распада СССР - История России XX века

Теперь же надлежит углубиться в осмотр, непосредственно тех, последних лет существования СССР, точнее последних трех десятков их, где я и постараюсь...

-

Причины распада СССР, История образования СССР - История России XX века

История образования СССР В 1917 году, воспользовавшись царившим в стране хаосом и умело сыграв на низменных чувствах народных масс, путем военного...

-

Заключение - История развития вооруженных сил России

Заслуга Петра в том, что он не ограничился созерцанием того, как зародившиеся до него процессы продолжали автоматически развиваться. Он властно вторгался...

-

Создание регулярного военно-морского флота - История развития вооруженных сил России

На 4 ноября 1696 года было назначено заседание Боярской Думы, к которому Петр подготовил записку с названием: "Статьи удобные, которые принадлежат к...

-

Ответ. История Древнего Востока - это история зарождения, становления и длительного развития первых цивилизаций, для которых характерно определенное...

-

Не смотря на многочисленные попытки советской стороны уладить конфликт мирным путем, только военное вмешательство смогло разрешить существующие...

-

Распад СССР - Отечественная история

На данный момент единого мнения о том, каковы предпосылки распада СССР не существует. Однако, большинство ученых едины в том, что зачатки их были...

-

В17 в. Р. была самым крупным гос. в Старом Свете., население сост. всего 13 млн. чел., сосредоточенное в основном в центре и на севере Европ. ч. Р. На...

-

1. Первобытная эпоха А. Начало космической эры 2. Древний мир Б. Система вассалитета 3. Средневековье В. Начало железного века 4. Новое время Г. Начало...

-

После смерти Павла 1 на престол вступил Александр 1 (1802-1825). Понимая причины неудач своего отца, Александр 1 с первых дней проводит либеральные...

-

4. Начало и развитие орудийной деятельности - История орудийной деятельности

Изначально вся трудовая деятельность древних гоминид заключалась лишь в собирательстве и носила присваивающий характер. Даже охота и рыболовства имели...

-

Важнейшие вехи политической истории - Япония в период становления и развития сегуната

Этот исторический период охватывает время, начало которого приходится на "переворот Тайка" в 645 г., а конец - на 1192 г., когда во главе страны встали...

-

Все реформы, происходившие с 1946 по 1965 год в СССР, отразились и на Алтайском крае, а также и на Угловском районе, как его субъекте. Вначале ХХ века...

Обсуждение - История развития науки в СССР через призму библиометрических показателей