Принцип действия усилительных ламп с бегущей волной - Определение оптимальных значений конструктивных параметров спиральной замедляющей системы лампы с бегущей волной

В основе усилительных и генераторных ламп бегущей волны в широком смысле слова лежит длительное взаимодействие электронов с бегущей электромагнитной волной, распространяющейся в нерезонансной колебательной системе. Этим лампы бегущей волны значительно отличаются от приборов СВЧ, использующих резонансные колебательные системы, -- триодов, клистронов и магнетронов. В лампах бегущей волны происходят те же основные электронные процессы, что и в других генераторных и усилительных приборах, группировка электронов и отдача энергии электронов, приобретенной ими от постоянного электрического поля, полю сверхвысокой частоты. Особенно близкими к лампам бегущей волны являются магнетроны.

Важным преимуществом ламп бегущей волны, как усилителей, является их Широкополосность. В самом деле, во всех усилительных приборах с резонаторной колебательной системой рабочая полоса частот ограничивается нагруженной добротностью используемого колебательного контура или системы контуров. В лампах с нерезонансной колебательной системой этого основного ограничения не существует. Это же обстоятельство проявляется и при использовании ламп с длительным взаимодействием в качестве генераторов. Основным достоинством их является Широкий диапазон электронной настройки, значительно превышающий лучшие результаты, которые могут быть получены с большинством генераторов резонансного типа.

Для длительного взаимодействия электронов с электромагнитным полем необходимо соблюдать условия Фазового синхронизма, т. е. приблизительного совпадения скорости электронов х0 С фазовой скоростью волны хФ:

Х0 ? хФ

При этом предполагается, что направление движения электронов совпадает с направлением фазовой скорости волны.

Поскольку скорость электронов всегда меньше скорости света С в свободном пространстве, условие синхронизма предполагает, что фазовая скорость взаимодействующей с электронами волны также меньше С. Это означает, что электроны должны двигаться в поле Замедленной электромагнитной волны. В большинстве ламп бегущей волны используются замедляющие системы - волноведущие структуры, удовлетворяющие условию хФ < с. Типичная величина коэффициента замедления составляет примерно от 2 до 50.

Как известно, поле периодических замедляющих систем содержит бесчисленное множество одновременно существующих прямых и обратных Пространственных гармоник, имеющих различные фазовые скорости и бегущих по системе как в направлении движения электромагнитной энергии, так и в противоположном направлении. Подбирая скорость электронов хО и направление их движения, можно удовлетворить условию синхронизма для одной из пространственных гармоник. Таким образом, электронный поток может взаимодействовать как с Прямыми, так и с Обратными волнами.

Приборы, в которых электронный поток взаимодействует с основной прямой замедленной волной или с положительной пространственной гармоникой, называются Лампами прямой волны. За этими приборами закрепилось название Лампа бегущей волны или Лампа с бегущей волной (сокращенно ЛБВ), несмотря на то, что лампами бегущей волны в широком смысле являются все приборы рассматриваемого класса. Приборы, в которых используется взаимодействие электронов с обратными волнами (отрицательными пространственными гармониками), появились позднее и получили название Ламп обратной волны (сокращенно ЛОВ).

Отличительной особенностью ламп прямой волны является то, что направление движения электронов совпадает с направлением движения энергии по замедляющей системе. В лампах обратной волны электронный поток двигается навстречу потоку энергии. Эти особенности определяют расположение входа и выхода СВЧ сигналов. В лампах прямой волны вывод энергии расположен со стороны коллектора, в то время как в ЛОВ вывод энергии находится на конце замедляющей системы, обращенном к электронной пушке.

Лампы прямой и обратной волны подразделяются на две основные группы, различающиеся направлением и назначением постоянного магнитного поля: ЛБВ типа О и ЛБВ типа М.

В приборах Типа О происходит преобразование кинетической энергии электронов в энергию СВЧ поля в результате торможения электронов этим полем. Магнитное поле в таких лампах направлено вдоль направления распространения пучка (Продольное магнитное поле) и служит только для целей фокусировки прямолинейного электронного пучка. Такую же роль магнитное поле играет в пролетных клистронах. Поэтому клистроны, подобно ЛБВ и ЛОВ, также относятся к группе приборов типа О.

В приборах типа М в энергию СВЧ поля переходит потенциальная энергия электронов, смещающихся в результате многократного торможения и разгона от катода к аноду. Средняя кинетическая энергия при этом остается постоянной. Магнитное поле в таких приборах направлено перпендикулярно направлению распространения пучка (Поперечное магнитное поле). Электроны в лампах М-типа двигаются в постоянных скрещенных электрическом и магнитном полях как в обычных магнеторных генераторах.

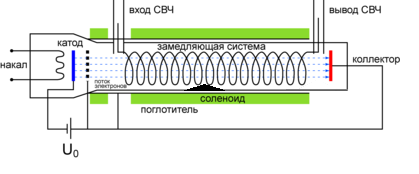

Далее в дипломной работе будет говориться только усилительные лампы бегущей волны О типа. Схематичное изображение устройства ЛБВ на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Схема устройства ЛБВ.

Принцип действия ламп бегущей волны (ЛБВ) основан на механизме длительного взаимодействия дрейфующего электронного потока с полем замедленной электромагнитной волны. Электронная пушка формирует электронный пучок с определенным сечением и интенсивностью. Скорость электронов определяется ускоряющим напряжением. Так же ускоряющее напряжение U0 обеспечивает требуемый синхронизм между электронами и волной, замедленной до скорости порядка 0.1 C. Движение энергии по замедляющей системе происходит в направлении движения электронов. С помощью фокусирующей системы создающей продольное магнитное поле, обеспечивается необходимое поперечное сечение пучка на всем пути вдоль замедляющей системы (ЗС).

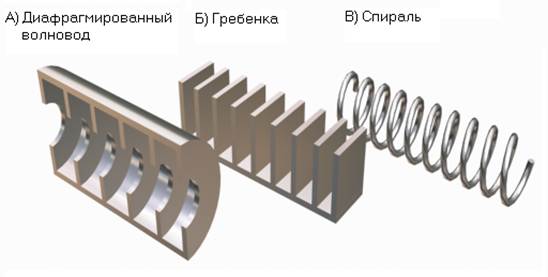

Рис 1.2. Виды замедляющих систем

В случае фазового синхронизма начальный участок спиральной замедляющей системы ЛБВ выполняет функцию устройства, модулирующего электронный поток по скорости.

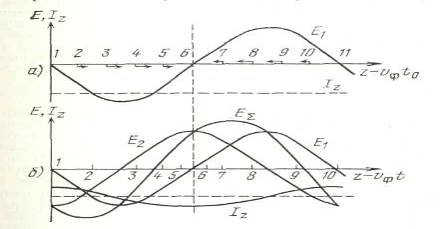

Рис. 1.3. Процесс взаимодействия в ЛБВ при точном синхронизме:

А -- в начальный момент T0; б -- при T>t0

На данном рисунке качественно иллюстрируется процесс взаимодействия в ЛБВ при условии точного синхронизма, т. е. при х0 ? хФ. На первой части рисунка изображены распределения EZ, IZ и положение отдельных электронов в начале области взаимодействия (t=t0). Поскольку предварительной группировки электронов в потоке нет, они расположены равномерно вдоль оси Z И IZ =const. Соответственно равномерно распределены они и по фазам распространяющейся на входе волны Е1. Силы, действующие на электроны, определяются фазой поля, в которой они находятся (направления сил указаны стрелками): на электроны 1, 6, 11 Поле волны не оказывает действия (они расположены в узлах ЕZ); Электроны 2--5 Ускоряются, а электроны 7--10 Тормозятся полем волны, причем ускоряющие и тормозящие силы различны по величине в зависимости от положения электрона.

Под действием этих сил электроны с течением времени начинают смещаться и в некоторый момент T>t0 распределение электронов примет вид, изображенный на второй части иллюстрации: электроны группируются вблизи электрона 5. За счет этого распределение заряда по длине пучка становится неравномерным и появляется переменная составляющая тока IZ. Эта составляющая возбуждает в замедляющей системе поле EZ, сдвинутое по фазе относительно "первичного" поля входного сигнала E1 на -- р/2. Теперь на поток, перемещаясь вместе с ним, действует уже суммарное поле ЕZ, имеющее большую, чем E1, амплитуду и имеющее некоторое смещение по фазе. Поскольку в режиме слабых сигналов (малые смещения электронов) группировка нарастает пропорционально амплитуде поля, а изменение амплитуды поля пропорционально сгруппированному току, можно ожидать, что для изменения амплитуды поля волны вдоль Z имеет место закон, близкий к экспоненциальному.

Если хE = хФ, то электроны группируются в области нулевого значения высокочастотного поля и электронный поток не обменивается энергией с бегущей волной. Если ХE<хФ, То электроны отстают от волны и группируются в области ускоряющего высокочастотного поля, которое сообщает электронам дополнительную скорость. В результате входной сигнал не усиливается, а ослабляется. Если хЕ > ХФ, то электроны, находящиеся в ускоряющем поле, приобретают ускорение и перемещаются в область тормозящего поля, где их движение замедляется. Следовательно, электроны будут сосредоточены в тормозящем поле и передадут частично свою кинетическую энергию бегущей волне. Амплитуда электромагнитной волны по мере распространения вдоль замедляющей системы будет возрастать. Поэтому необходимым условием усиления ЛБВ является такое соотношение между скоростями хЕ И ХФ, При котором скорость электронов хЕ немного превышает скорость электромагнитной волны.

Так как скорость электронов в процессе взаимодействия с полем будет уменьшаться, то по мере движения вдоль замедляющей системы сгустки электронов будут смещаться относительно бегущей волны. Необходимо такое различие в скоростях, чтобы за время движения сгустка вдоль всей длины замедляющей системы он не вышел из области тормозящего поля.

Образованные электронные сгустки наводят в той же спирали ток и создают тормозящее высокочастотное поле, обеспечивающее отбор энергии от электронного потока и усиление входного сигнала.

Похожие статьи

-

Конструкция лампа бегущий волна Создание сложных современных радиотехнических систем невозможно без целого ряда генераторных и усилительных электронных...

-

Классификация и виды радиопоглощающих материалов Радиопоглощающий материал - материал, обеспечивающий снижение уровня отражения электромагнитной волны...

-

Принцип действия асинхронного двигателя - Асинхронный двигатель

В обмотке статора, включенной в сеть трехфазного тока, под действием напряжения возникает переменный ток, который создает вращающееся магнитное поле....

-

Принцип действия лазеров - Лазеры

Лазерное излучение - есть свечение объектов при нормальных температурах. Но обычных условиях большинство атомов находятся в низшем энергетическом...

-

Проектируемая система адаптивного управления представляет собой комплексную систему автоматического регулирования, состоящую из двух подсистем,...

-

ПАРОВЫЕ МАШИНЫ, Значение паровых машин, Принцип действия - Паровые машины

Паровая машиина -- тепловой двигатель внешнего сгорания, преобразующий энергию нагретого пара в механическую работу возвратно-поступательного движения...

-

Принцип действия рассматриваемого электропривода состоит в следующем: при отклонении положения панели СБ от оптимального положения относительно светового...

-

Высокоскоростные методы штамповки - Способы формообразования конструкционных материалов

Особенностью таких методов является высокая скорость деформирования в соответствии с высокими скоростями преобразования энергии. Кратковременное...

-

Автоматическое регулирование теплового режима туннельной печи заключается в следующем. Воздействие на расход топлива осуществляют с одной стороны...

-

Для определения скоростей точек механизма воспользуемся графоаналитическим методом расчета с помощью построения плана скоростей механизма. План скоростей...

-

Конструкция и принцип работы - Спиральный теплообменный аппарат

Варианты конструкций спиральных теплообменников. Спиральные теплообменники с противотоком или параллельным движением сред. В общем случае этот тип...

-

Для изучения принципа действия магнитного усилителя рассмотрим его простейшую схему (рис.9, А, б), Состоящую из двух обмоток. Одна обмотка -- рабочая...

-

Изобретение относится к машиностроительной гидравлике и может найти применение в закрытых гидросистемах мобильных и строительно-дорожных машин. Известна...

-

При линеаризации коэффициент при текущем напряжении определяется как производная от напряжения управления. Подставляя сюда установившееся значение...

-

ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ НАДЕЖНОСТИ АСУ ТП. ОТКАЗЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ - Надежность систем автоматизации

Автоматизированную систему управления, как и любую сложную систему, целесообразно рассматривать как совокупность элементов с определенной взаимосвязью...

-

Принцип действия машин постоянного тока - Конструкция и принцип действия машины постоянно тока

Принцип действия генератора. Простейший генератор можно представить в виде витка, вращающегося в магнитном поле (рис. 2.1, а, б). Концы витка выведены на...

-

Кондиционеры предназначены для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых и служебных помещениях. Кондиционеры классифицируют по...

-

Наладку систем автоматизации начинают до полного завершение всех монтажных работ на объекте. При этом необходимо убедиться в том, что отдельные приборы...

-

Эффективным способом снижения действия помех, а, следовательно, и погрешностей в АЭП является фильтрация. Наиболее часто применяется линейная фильтрация....

-

ВВЕДЕНИЕ - Тормозная система с пневматическим приводом

Тормозная система служит для снижения скорости и быстрой остановки автомобиля, а также для удержания его на месте при стоянке. Наличие надежных тормозов...

-

Метеорологические условия (микроклимат) производственных помещений определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажностью и...

-

Система управления - Расчет коробки подач горизонтально-фрезерного станка

Для управления автоматической коробкой подач горизонтально-фрезерного станка применяются контактные электромагнитные муфты. Для питания электромагнитных...

-

Датчик Скорости MD-256 изображенный на рисунке 4.4 предназначен для работы с конвейерами. Рисунок 4.4 - Датчик Скорости MD-256 Он передает сигнал на...

-

6.1. Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года - в дни с...

-

Полный перечень электрооборудования В схеме присутствует асинхронный двигатель главного привода с короткозамкнутым ротором в закрытом обдуваемом...

-

Классификация средств измерения температуры Классификация приборов для измерения температуры по принципу действия изображена на рисунке 3.3. Рисунок 3.3...

-

В данном холодильнике рабочим хладагентом является фреон R-22. В холодильнике с естественной циркуляцией принимается - температура кипения ХА; -...

-

Определение частоты вращения ведомой звездочки мин-1. 3.3.2. Наибольшая рекомендуемая частота вращения малой звездочки для выбранной цепи мин-1 (таблица...

-

Домкрат (от голл. dommekracht) - механизм для подъема тяжелых штучных грузов при выполнении ремонтных, монтажных или погрузочно-разгрузочных работ....

-

Лучевые способы сварки - Сварочное производство. Сварка плавлением

Электронно-лучевая сварка. Сущность процесса состоит в том, что свариваемые детали, собранные без зазора, помещают в вакуумную камеру и подают на них...

-

Сканирующая электронная микроскопия - История создания и развития биоматериалов

В сканирующей электронной микроскопии используется пучок электронов высоких энергий (от 5 до 40 Кv). Взаимодействие пучка электронов высоких энергий с...

-

Электронно-лучевые пучки широко используются в технологическом оборудовании для нагрева, сварки, плавки, размерной обработки, распыления, фундаментальных...

-

ВИХРЕВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ, АКУСТИЧЕСКИЕ РАСХОДОМЕРЫ - Характеристика и сферы применения расходомеров

В настоящее время разработаны и имеют весьма широкие перспективы применения вихревые расходомеры, принцип действия которых основан на зависимости от...

-

Определение расчетных расходов газа 1. В данном курсовом проекте принимаем пофасадный вариант прокладки газопровода. Это допускается, согласно [6,...

-

Городские сети низкого давления, распределяющие газ по всей территории застройки, представляют собой сложную по конфигурации систему сопряжения колец,...

-

Основной характеристикой магнитного усилителя является зависимость действующего или среднего значения тока в нагрузке от тока управления: . Графическое...

-

Система питания предназначена для приготовления и подачи к цилиндрам горючей смеси, а так же для регулирования ее количества и состава; она включает в...

-

Эксплуатация холодильного оборудования - Устройство и принцип действия холодильника

Цель технической эксплуатации холодильной установки - установление и поддержание заданных температурно-влажностных режимов в охлаждаемых помещениях....

-

Устройство холодильника - Устройство и принцип действия холодильника

Упрощенно представляя, холодильник состоит из изотермического шкафа и электрического оборудования (холодильного агрегата). Корпус Корпус является несущей...

-

Классификация бытовых холодильников и морозильников - Устройство и принцип действия холодильника

Бытовые холодильники компрессионного и абсорбционного типа выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ 16317-87 "Приборы холодильные электрические...

Принцип действия усилительных ламп с бегущей волной - Определение оптимальных значений конструктивных параметров спиральной замедляющей системы лампы с бегущей волной