Определение числа действительных тарелок и высоты колонны - Проект ректификационной установки непрерывного действия для разделения смеси метанол

Высоту колонны определяют графо - аналитическим методом, т. е последовательно рассчитываем коэффициенты массоотдачи, массопередачи, коэффициенты полезного действия тарелок; строим кинетическую кривую и определяем число действительных тарелок.

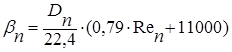

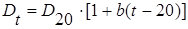

Коэффициент массоотдачи в паровой фазе, кмоль/м2-с, определятся по формуле

(25)

Где - коэффициент диффузии паров компонента А в парах компонента В, м/с2;

- критерий Рейнольдса для паровой фазы.

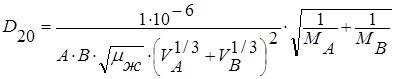

Коэффициент диффузии паров, м/с2, определяется по формуле

Принимаем = 37 см3/моль, = 14,8 см3/моль.

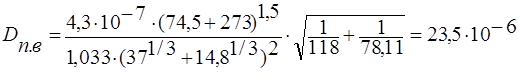

Подставляя значения в формулу (26), получим

А) в верхней части колонны

м/с2

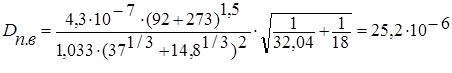

Б) в нижней части колонны

м/с2

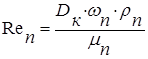

Критерий Рейнольдса для паровой фазы определяется по формуле

(27)

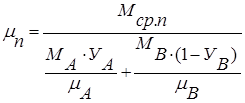

Где - динамический коэффициент вязкости пара, Па-с, рассчитывается по формуле

(28)

Где, - динамические коэффициенты вязкости компонентов А и В, Па-с.

Динамические коэффициенты вязкости

А) в верхней части колонны, Па-с, при = 92 ?С составляют

= 0,0114 Па-с, = 0,0114 Па-с.

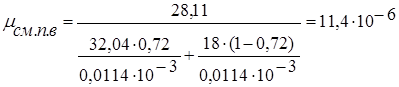

Подставляя значения в формулу (28) получим

Па-с

Б) в нижней части колонны, Па-с, при = 75,5 ?С составляют

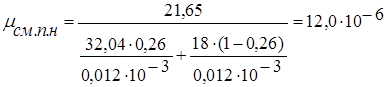

= 0,012 Па-с, = 0,012 Па-с.

Па-с

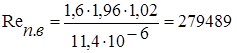

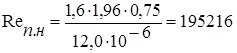

Подставляя значения в формулу (27) получим

А) в верхней части колонны

Б) в нижней части колонны

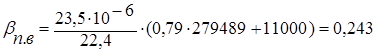

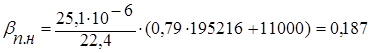

Подставляя значения в формулу (25) получим

А) в верхней части колонны, кмоль/м2-с

кмоль/м2-с

Б) в нижней части колонны, кмоль/м2-с

кмоль/м2-с

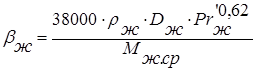

Коэффициент массоотдачи в жидкой фазе, кмоль/м2-с, определяется по формуле

(29)

Где - коэффициент диффузии в жидкости, м2/с

- средняя мольная масса жидкости в колонне, кг/кмоль

- диффузионный критерий Прандтля.

Коэффициент диффузии пара в жидкости, м2/с, (при соответствующей температуре) связан с коэффициентом диффузии при 20 ?С, м2/с,

Следующей приближенной зависимостью

(30)

Где - температурный коэффициент;

- температура в верхней или нижней части колонны, ?С.

Коэффициент диффузии метанола в воде при 20 ?С, м2/с, определяется по формуле

(31)

Где - динамические коэффициенты вязкости жидкости, мПа-с;

- коэффициенты, зависящие от свойств низкокипящего и высококипящего компонентов.

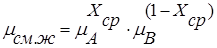

Динамические коэффициенты вязкости жидкости, мПа-с, определяется по формуле

(32)

Где, - коэффициенты динамической вязкости компонентов А и В при соответствующей температуре, мПа-с, [2 с.516]

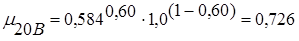

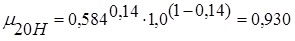

Принимаем = 0,584 мПа-с, = 1,0 мПа-с при = 20 ?С.

Подставляя значения в формулу (32) получим

А) в верхней части колонны, мПа-с

мПа-с

Б) в нижней части колонны, мПа-с

мПа-с

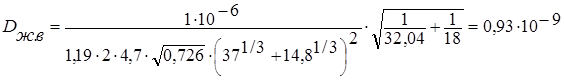

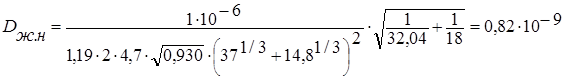

Принимаем А = 1,19, В = 2, С = 4,7 по [1 с.289]

Подставляя значения в формулу (31) получим

А) в верхней части колонны, м2/с

М2/с

Б) в нижней части колонны, м2/с

М2/с

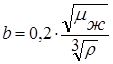

Температурный коэффициент, определяется по формуле

(33)

Где - плотность жидкости, кг/м3

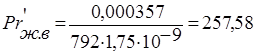

Принимаем из [1 с.512] = 792 кг/м3, = 998 кг/м3

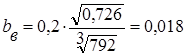

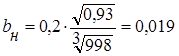

Подставляя значения в формулу (33), получим

A) в верхней части колонны

Б) в нижней части колонны

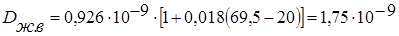

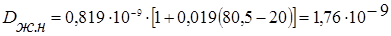

Подставляя значения в формулу (30) получим

A) в верхней части колонны

м2/с

Б) в нижней части колонны

м2/с

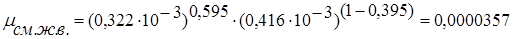

Рассчитываем коэффициент динамической вязкости жидкости в верхней и нижней части колонны при средней температуре по формуле (32)

A) в верхней части колонны, Па-с, при t =69,5оС

Принимаем по [1 с.516] = 0,322 мПа-с, = 0,416 мПа-с.

Па-с

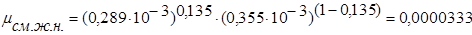

Б) в нижней части колонны, Па-с, t=80,5оС

Принимаем по [1 с.516] = 0,289 мПа-с, = 0,355 мПа-с.

Па-с

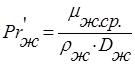

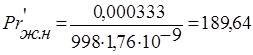

Диффузный критерий Прандтля определяется по формуле

(34)

Подставляя значение в формулу (34), получим

A) для верхней части колонны

Б) для нижней части колонны

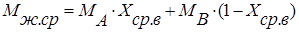

Средняя мольная масса жидкости в колонне, кг/кмоль, определяется по формуле

(35)

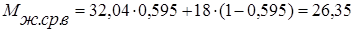

Подставляя значение в формулу (34), получим

A) для верхней части колонны, кг/кмоль

кг/кмоль

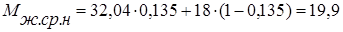

Б) для нижней части колонны, кг/кмоль

кг/кмоль

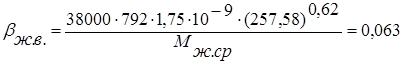

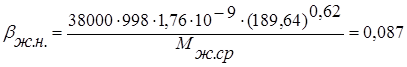

Подставляя значения в формулу (29), получим

A) для верхней части колонны, кмоль/м2-с

кмоль /м2-с

Б) для нижней части колонны, кмоль/м2-с

кмоль /м2-с

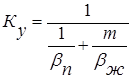

Коэффициент массопередачи, кмоль /м2,-определяется по формуле

(36)

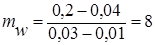

Где m - среднее значение тангенса угла наклона

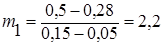

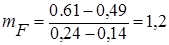

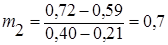

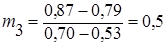

Для определения угла наклона разбиваем ось х на участки и для каждого из них находим среднее значение тангенса как отношение разности координат (у*-у) к разности абцисс (х*--х) в том же интервале, т. е.

(37)

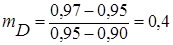

Подставляя значения в формулу (37), получим

Подставляя значения коэффициентов массоотдачи вn и вж, в формулу (36) получим

кмоль /м2

кмоль /м2

кмоль /м2

кмоль /м2

кмоль /м2

кмоль /м2

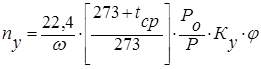

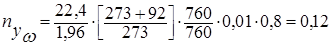

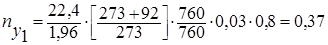

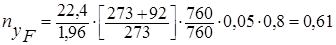

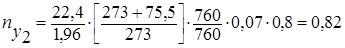

Число единиц переноса, определяется по формуле

(38)

Где - отношение рабочей площади к свободному сечению колонны

Принимаем = 0,8

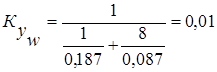

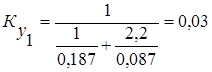

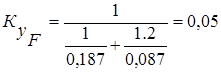

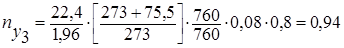

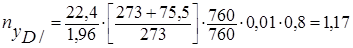

Подставляя значения в формулу (38), получим

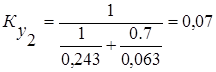

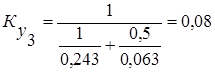

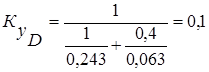

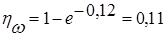

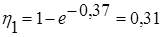

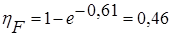

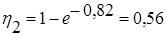

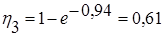

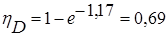

Коэффициент обогащения тарелки (коэффициент полезного действия тарелки) , определяется по формуле

(39)

Подставляя значения в формулу (39), получим

Результаты приведенных выше расчетов, начиная тангенса угла наклона необходимых для построения кинетической кривой, приведены в таблице 3

Таблица 3 Параметры, необходимых для построения кинетической кривой

0,15 |

0,40 |

0,70 | ||||

8 |

2,2 |

1,2 |

0,7 |

0,5 |

0,4 | |

|

0,01 |

0,03 |

0,05 |

0,07 |

0,08 |

0,1 | |

|

0,12 |

0,37 |

0,61 |

0,82 |

0,94 |

1,17 | |

|

0,11 |

0,31 |

0,46 |

0,56 |

0,61 |

0,69 | |

|

, мм |

16 |

22 |

12 |

13 |

8 |

2 |

|

, мм |

1,76 |

6,82 |

5,52 |

7,28 |

4,88 |

1,38 |

Измеряем полученные отрезки, и так далее и делим их в отношении, то есть определяем величину отрезков, .... Через найденные для каждого значения точки проводим кинетическую кривую (рисунок ), отображающую степень приближений фаз на тарелках к равновесию.

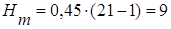

Число реальных тарелок находим путем построения ступенчатой линии между кинетической кривой и рабочими линиями в пределах от до. Получаем 21 тарелку (10 в нижней части колонны, 11 в верхней), которые и обеспечивают разделение смеси в заданных пределах изменения концентраций. Исходная смесь подается на 21 тарелку сверху.

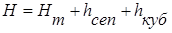

Общая высота колонны, м, определяется по формуле

(40)

Где - расстояние между верхней тарелкой и крышкой колонны,

(высота сепарационного пространства), м;

- расстояние между нижней тарелкой и днищем колонны,

(высота кубовой части), м;

- высота тарельчатой части колонны, м.

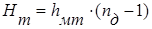

Высота тарельчатой части колонны, м, определяется по формуле

(41)

Где - расстояние между тарелками, м;

- действительное число тарелок.

Принимаем = 0,45м.

Подставляя значения в формулу (41), получим

м

Принимаем = 1м, = 2 м.

Подставляя значения в формулу (40), получим

м

В соответствии с рассчитанным выше диаметром колонны по каталогу - справочнику [2] подбираем стандартную колонну и тарелки.

Принимаем к установке колонный аппарат диаметром 1600мм; колонна компонуется из однопоточных неразборных нормализированных ситчатых тарелок типа ТС ОСТ 26-805-73. Основные технические параметры приведены ниже:

Диаметр колонны Д, мм.......................................1600

Свободное сечение колонны, м2..............................0,785

Тип тарелки........................................................ТС

Рабочее сечение тарелки, м2....................................0,713

Диаметр отверстия d, мм.........................................4

Шаг между отверстиями t, мм..................................10

Относительное свободное сечениеFс,%.............................5

Сечение перелива, м2.............................................0,036

Относительная площадь перелива, %................................4,6

Периметр сливной перегородки Lс, м..........................0,8

Масса, кг.............................................................41,5

Похожие статьи

-

Средняя массовая концентрация хлороформа в бензоле А) в верхней части колонны : (8) Подставляя значения в формулу (8) получим Б) в нижней части колонны...

-

Рекомендуемую скорость пара в колонне, м/с, рассчитывают по уравнению (20) Где С - коэффициент. зависящий от конструкции тарелок, расстояние между...

-

Средняя плотность жидкости по высоте колонны, кг/м3 определяется по уравнению (14) Где, - плотности низкокипящего и высококипящего компонентов при...

-

Определение числа тарелок и высоты колонны - Ректификационная установка непрерывного действия

Высоту колонны определим графо-аналитическим методом, т. е. последовательно рассчитываем коэффициенты массоотдачи, массопередачи, коэффициенты полезного...

-

Материальный баланс Для расчета необходимо концентрации исходной смеси, дистиллята и кубового остатка выразить в массовых долях по формуле (1) Где -...

-

Определение скорости пара и диаметра колонны - Ректификационная установка непрерывного действия

Средние массовые концентрации жидкости А) в верхней части колонны ; Б) в нижней части колонны . Средние мольные концентрации жидкости А) в верхней части...

-

Диаметр ректификационной колонны определим из уравнений расхода Отсюда диаметры верхней и нижней части колонны равны: Рационально принять стандартный...

-

Число реальных тарелок и высота колонны - Ректификационная установка

Действительное число тарелок определяем через средний коэффициент полезного действия (КПД) колоны. Средний КПД колонны найдем по рис.19 [3]. Для этого...

-

Выбор рабочей скорости паров обусловлен многими факторами и обычно осуществляется путем технико-экономического расчета для каждого конкретного процесса....

-

Гидравлический расчет тарелок - Ректификационная установка непрерывного действия

В соответствии с рассчитанным выше диаметром колонны подбираем стандартную колонну и тарелки. Принимаем к установке колонный аппарат диаметром 2000 мм;...

-

В соответствии с рассчитанным выше диаметром колонны по приложениям (стр.220-221 [2]) подбираем стандартную колонну и тарелки. Принимаем к установке...

-

(12), Определение высоты колонны - Абсорбер для очистки газов от диоксида углерода

Принимаем стандартный диаметр обечайки, равным 2,6 м. При этом действительная скорость газа в колонне составит: Действительная скорость в колонне не...

-

Гидравлический расчет аппарата, Определение диаметра колонны - Ректификационная установка

Определение диаметра колонны Диаметр тарельчатой колонны определяют, исходя из величины рабочего сечения тарелки. Под рабочим сечением тарелки понимают...

-

Принимаем среднее значение тепловой проводимости загрязнений стенок со стороны конденсирующегося водяного пара, со стороны кубового остатка (почти чистый...

-

Материальный баланс Концентрации исходной смеси, дистиллята и кубового остатка выразим в массовых долях по формуле: , Где xA - массовая доля...

-

Рис. 1. 1 --емкость для исходной смеси; 2 --насос; 3 --теплообменник-подогреватель; 4 --кипятильник; 5 -- ректификационная колонна; 6 --дефлегматор; 7 --...

-

Надежная работа переливного устройства определяется скоростнями движения в перетоке и зазоре между нижним срезом переточной трубы и основанием кармана....

-

Исходная смесь из промежуточной емкости Е1 центробежным насосом подается в теплообменник - подогреватель П, где подогревается до температуры кипения....

-

Простая перегонка. Фракционная перегонка. Перегонку проводят путем постепенного испарения жидкости, находящейся в перегонном кубе. Образующиеся пары...

-

Количество орошения и число теоретических тарелок, Материальные потоки - Ректификационная установка

Для технологического расчета ректификационной колоны необходимо построить зависимость между фазами в координатах у - х и диаграмму t - х, у (рис. 2)....

-

Введение - Ректификационная установка непрерывного действия

Ректификация - массообменный процесс, который осуществляется в большинстве случаев в противоточных колонных аппаратах с контактными элементами (насадки,...

-

Введение - Проект ректификационной установки непрерывного действия для разделения смеси метанол

Одним из наиболее распространенных методов разделения жидких однородных смесей, состоящих из двух или большего числа летучих компонентов, является...

-

Уточняем значение критерия Рейнольдса Re . Критерий Прандтля для воды при средней температуре t2=28єС равен , Где л2=0,611 - коэффициент теплопроводности...

-

Далее производим расчет поверхности всех теплообменников ректификационной установки. Кипятильник Температурные условия процесса. Согласно заданию...

-

Расчет ступенчатой колонны производственного здания - Метрология, стандартизация и сертификация

1. Исходные данные: Расчетные усилия верхней части колонны М=193,0кН*м; N=-300,6кН; М=-346,32кН*м; N=-455,37кН Расчетные усилия нижней части колонны...

-

Расчет высоты сливного порога, Межтарельчатый унос жидкости - Ректификационная установка

Высоту сливного порога вычислим для верхней и нижней частей колонны. Для этого определим высоту слоев жидкости над сливными порогами и глубину барботажа...

-

Тепловой расчет колонны - Ректификационная установка непрерывного действия

Расход теплоты, получаемой жидкостью от конденсирующего пара в кубе-испарителе колонны QK = QD + G d C d T d + GW CW TW - GF CF TF +QПот, Где QD - расход...

-

Материальный баланс Массовый расход дистиллята GD=1.2 кг/с (см. задание) XD =95 мольн. XF=22 мольн. XW=5 мольн. Для дальнейших расчетов необходимо...

-

Простые и сложные ректификационные колонны - Промышленные установки нефти и газа

Для осуществления процесса перегонки используют ректификационные колонны. Различают колонны простые, для разделения сырья на два компонента (дистиллят и...

-

В холодильнике происходит охлаждение дистиллята от температуры конденсации до 30°С. Температурная схема процесса 80,8> 30 38 18 ДtБ=42,8 ДtМ=12...

-

В результате проведенного расчета мы определили: Диаметр D = 1400мм и высоту колонны H = 23,5м. Произвели гидравлический и тепловой расчет колонны....

-

В холодильнике происходит охлаждение дистиллята до температуры конденсации до 300С. 82,50С 300С 380С 180С Количество тепла, отнимаемого охлаждающей водой...

-

Расход теплоты, получаемой кипящей жидкостью от конденсирующего пара в кубе-испарителе колонны Где - расход теплоты, отнимаемой охлаждающей водой от...

-

Расчет гидравлического сопротивления колонны - Абсорбер для очистки газов от диоксида углерода

Гидравлическое сопротивление обуславливает энергетические затраты на транспортировку газового потока через абсорбер [6, с.201]. Для тарельчатых колонн...

-

Вес конструкций покрытия Нагрузками от веса покрытия являются вес кровли и фермы со связями. На 1 погонный метр фермы нагрузки собираются с ширины...

-

Заключение - Ректификационная установка непрерывного действия

В результате проведенного расчета подобрана ректификационная колонна со следующими параметрами: диаметр колонны d=2 м, скорость пара в колонне щ=0,55...

-

Определение частоты вращения ведомой звездочки мин-1. 3.3.2. Наибольшая рекомендуемая частота вращения малой звездочки для выбранной цепи мин-1 (таблица...

-

Технологическая схема ректификационной установки - Ректификационная установка

Принципиальная схема ректификационной установки непрерывного действия для разделения бинарной смеси бензол - толуол показана на рис 1. Исходная смесь из...

-

Расчет теплообменных аппаратов, Дефлегматор - Ректификационная установка

Дефлегматор Для конденсации паров, выходящих из ректификационной колонны принимаем дефлегматор водяного охлаждения. Выбирая его тип, определим площадь...

-

Введение - Ректификационная установка

Ректификационный установка орошение колонна Ректификация - массообменный процесс, который осуществляется в большинстве случаев в противоточных колонных...

Определение числа действительных тарелок и высоты колонны - Проект ректификационной установки непрерывного действия для разделения смеси метанол