Чувствительность ВВ к тепловому импульсу - Использование взрывчатых веществ

Обычно тепловые воздействия подразделяются на гомогенный - равномерный подогрев всей массы ВВ до некоторой критической температуры с развитием процесса разложения ВВ по законам теплового взрыва - и локальный нагрев в виде поджигания со значительным градиентом температуры. Соответственно определяют чувствительность ВВ к прогреву и к поджиганию (воспламеняемость).

Определение температуры вспышки

Мерой чувствительности ВВ к нагреву обычно служит температура их вспышки, устанавливаемая при определенных условиях опыта. Если поместить навеску ВВ в объем с достаточно высокой постоянной или медленно возрастающей температурой, то через некоторое время вещество прогревается до температуры окружающей среды и может произойти вспышка. Механизм вспышки в этих условиях соответствует механизму теплового взрыва и определяется соотношением теп-

Лоприхода в результате экзотермических реакций в нагретом веществе и теплоотвода в окружающую среду.

Температура вспышки ВВ зависит от количества испытываемого ВВ, скорости нагрева и других условий опыта, определяющих условия теплоприхода и теплоотвода.

Наиболее распространены два варианта определения температуры вспышки.

- 1. Определенное количество ВВ (обычно 0,05 г) в пробирке помещают в металлическую баню, заполненную легкоплавким сплавом Вуда (сплав: Bi (50 %), Pb (25 %), Sn (12,5 %) и Cd (12,5 %), имеющий температуру плавления TПл ~ 68 0 С] и предварительно нагретую до 100 О С. Дальнейший нагрев производится со скоростью 20 О С в минуту. Отмечают температуру сплава в момент вспышки и характер вспышки ВВ. 2. Второй метод заключается в установлении зависимости изменения периода индукции t или задержки вспышки от температуры. По этому методу температуру сплава поддерживают постоянной и в предварительно вставленную нагревшуюся пробирку вводят навеску ВВ, замеряя время с момента помещения ВВ в пробирку до его вспышки. Этот метод позволяет полнее характеризовать отношение ВВ к тепловому воздействию, в частности, найти такие кинетические параметры, как энергия активации E и предэкспоненциальный множитель B , характеризующие тепловую стабильность ВВ исходя из выражения

, (4.1)

Где R - универсальная газовая постоянная, равна 8,314 Дж/(Кмоль);

T - температура вспышки, єС.

В таблице 4.1 приведены известные значения температуры вспышки при нагревании для некоторых ВВ. Зависимость температуры вспышки ВВ от массы заряда объясняется тем, что теплоприход пропорционален объему ВВ, а теплоотвод - его поверхности. С увеличением массы ВВ температура вспышки снижается. С увеличением скорости нагрева ВВ температура вспышки возрастает. При слишком медленном нагреве бульшая часть ВВ успевает разложиться при низких температурах без вспышки. При быстром достижении температуры, превышающей температуру кипения ВВ, оно превращается в пар, вспышка вследствие меньшей плотности и меньшего самоускорения распада возникает труднее.

Таблица 4.1 - Значения температуры вспышки при нагревании для некоторых ВВ

|

Вещество |

Температура вспышки (О С) при нагревании | |||

|

Со скоростью 20 О С в минуту |

При постоянной Температуре с задержкой | |||

|

5 мин. |

1 мин. |

5 с | ||

|

Нитроглицерин |

200-205 |

200-205 |

- |

222 |

|

Аммонит 6ЖВ |

280-320 |

220-300 |

336 |

380-400 |

|

Тротил |

295-300 |

300 |

309 |

475 |

|

Алюмотол |

- |

- |

315 |

- |

|

Аммонит ПКВ-20 |

- |

- |

365 |

- |

Определение воспламеняемости ВВ

Одной из важнейших характеристик чувствительности ВВ к тепловым воздействиям является его способность воспламеняться от внешнего источника тепла. Необходимое количество подводимого тепла Q зависит от свойств ВВ и внешних условий и определяется выражением:

, (4.2)

Где L - коэффициент теплопроводности ВВ, Вт/(мЧ К);

UR - скорость горения ВВ, м/с;

TN - температура поверхности ВВ, єС;

T 0 - начальная температура ВВ, єС.

При порционном подводе тепла существенное значение имеет скорость его подвода к поверхности ВВ с учетом теплоотвода в глубь вещества, определяющего температуру на поверхности ВВ и ее градиент по толщине заряда. Исходя из этого, мерой чувствительности ВВ к поджигающему импульсу может быть либо минимальное количество тепла при заданной скорости его подвода, необходимое для поджигания при постоянных условиях опыта, либо некоторые переменные величины, определяющие режим горения при постоянном значении теплового источника. В качестве таких переменных величин могут быть использованы начальная температура ВВ или давление окружающей газовой среды, поскольку скорость горения большинства ВВ с давлением связана линейной зависимостью. В соответствии с указанным принципом созданы и развиваются экспериментальные методы оценки воспламеняемости ВВ.

Наиболее простым в экспериментальном исполнении является метод определения чувствительности ВВ к Лучу огня от огнепроводного шнура. По этому методу в пробирку, укрепленную на штативе, помещают навеску испытываемого ВВ (обычно 1 г), вводят отрезок огнепроводного шнура длиной от 5 до 10 мм так, чтобы он касался поверхности ВВ. После зажигания огнепроводного шнура фиксируют воспламенение или отказ. В другом варианте этого метода отрезок шнура помещают на некотором расстоянии от поверхности ВВ. Мерой воспламеняемости в этом случае служит максимальное расстояние, на котором еще воспламеняется ВВ.

При сравнительной оценке чувствительности к лучу огня, кроме величины температуры вспышки, немаловажную роль играет и то минимальное количество вещества, которое необходимо воспламенить для обеспечения условий распространения процесса по всему объему.

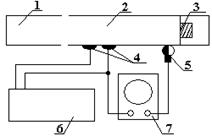

К. К. Андреевым и П. П. Поповой предложено оценивать воспламеняемость ВВ по его критическому диаметру горения. По этому методу определяется минимальный диаметр заряда исследуемого ВВ в стеклянной оболочке, при котором в подожженном с торца заряде устойчиво распространяется горение. Критический диаметр горения определяют в среде сжатого азота при давлении от 9,8 до 10,8 МПа в стальной бомбе. Заряд ВВ с торцевой поверхностью поджигается нихромовой спиралью накаливания. А. И. Романовым и Л. В. Дубновым предложена методика оценки воспламеняемости ВВ по так называемому давлению поджигания. Согласно этой методике, фиксируется то минимальное (критическое) давление среды, при котором поджигается и горит ВВ. По этой методике (рисунок 4.1) заряд 3 ВВ массой от 100 до 120 г в бумажной или стеклянной оболочке диаметром от 32 до

36 мм помещают в толстостенную манометрическую бомбу 2, в которой с помощью сжатого азота создано некоторое давление. В качестве постоянного источника воспламенения используются прессованные шашки из малогазового состава массой 1 г и диаметром, равным диаметру испытываемого заряда. Воспламенитель поджигается нихромовым мостиком накаливания.

- 1 - датчик давления; 2 - корпус бомбы; 3 - заряд ВВ; 4 - электровывод; 5 - затвор бомбы

Рисунок 4.1 - Схема установки для определения критическогодавления поджигания

В практике нередко происходит поджигание заряда ВВ взрывными волнами от соседних зарядов, например, при аварийных ситуациях при хранении ВВ, боеприпасов или в шпурах, когда расстояние между зарядами не превышает расстояние передачи детонации. Поэтому представляет интерес оценить воспламеняемость ВВ под воздействием такого рода импульсов. Разработана методика оценки воспламеняемости ВВ под воздействием воздушной волны, получаемой в ударной трубе (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 - Принципиальная схема установки для оценки воспламеняемости в ударной трубе

По данной методике [7] навеску 3 исследуемого ВВ диаметром

10 мм и массой 10 г помещают в плексигласовую обойму, которую вставляют в секцию 2 низкого давления ударной трубы с внутренним диаметром 50 мм. Длина секций высокого 1 и низкого 2 давлений соответственно 1130 и 2730 мм. На конце секции низкого давления предусмотрен отсек с плексигласовыми смотровыми окнами, через которые вакуумным фотоэлементом СЦВ-4 фиксируется момент вспышки исследуемого ВВ. Сигнал от фотоэлемента 5 через усилитель поступает на двухлучевой катодный осциллограф 7 (ОК-17М). В секции низкого давления размещены также датчики давления 4 из титаната бория для измерения скорости движения ударной волны и запуска осциллографа. Сигналы с пьезодатчиков фиксируются электронным хронографом 6 "Нептун". Скорость ударной волны измеряют на мерной базе длиной 1380 мм, причем последний по ходу ударной волны пьезодатчик служит одновременно для запуска осциллографа ОК-17М, на который подается сигнал с фотоэлемента СЦВ-4. В эксперименте измеряют скорость ударной волны, по которой рассчитывают остальные параметры ударной волны и величину задержки вспышки ВВ.

Похожие статьи

-

Разрушающие факторы взрывчатых веществ - Использование взрывчатых веществ

Детонация ВВ Детонация представляет собой самоподдерживающийся процесс перемещения по ВВ со сверхзвуковой скоростью ударного фронта (скачка давления),...

-

На основании значительных исследований на базе реальных повреждений типовых зданий и промышленных сооружений, вызванных ударными волнами при взрывах ВВ,...

-

Чувствительность к трению - Использование взрывчатых веществ

Чувствительность ВВ к трению определяют применительно к требованиям техники безопасности при изготовлении и использовании ВВ. Применяемые методы в той...

-

Стойкость взрывчатых веществ - Использование взрывчатых веществ

Немаловажным критерием безопасности ВВ при хранении является Стойкость взрывчатых веществ. ВВ способны не только взрываться от действия начальных...

-

Оценка безопасности при механических воздействиях - Использование взрывчатых веществ

В разделе 4.2 изложены общепринятые методы определения чувствительности к различным механическим воздействиям на ВВ, применяемые в лабораторных условиях,...

-

Горение взрывчатых веществ - Использование взрывчатых веществ

Взрыв представляет собой одну из форм химического превращения взрывчатых веществ. Другой его формой является горение. Для горения также характерны...

-

В процессе пневмотранспорта сыпучих ВВ за счет накопления зарядов могут возникать следующие электрические разряды. 1. Искровые разряды, при которых...

-

Возбуждение взрывных превращений и начальный импульс - Использование взрывчатых веществ

Наличие взрывчатых свойств у того или иного вещества определяет его потенциальную способность к взрывным превращениям в форме горения или детонации....

-

Чувствительность ВВ к механическим воздействиям - Использование взрывчатых веществ

При выполнении взрывных работ взрывные материалы подвергаются различного рода механическим воздействиям в процессе испытания, транспортировки, заряжания,...

-

В большинстве случаев для предотвращения опасных проявлений статического электричества стараются устранить или, по крайней мере, уменьшить величину...

-

Область применения взрывчатых веществ - Использование взрывчатых веществ

На протяжении многих веков ВВ состоят на службе у человека. И сегодня существуют области человеческой деятельности, где без взрывчатых веществ обойтись...

-

Оценка электростатической безопасности при эксплуатации ВВ - Использование взрывчатых веществ

Одним из перспективных направлений в области совершенствования техники и технологии взрывных работ, повышения производительности труда является...

-

Критерии оценки взрывоопасности при вибрации - Использование взрывчатых веществ

Критерии оценки взрывоопасности при получении и переработке взрывчатых материалов с применением вибрации существенно отличаются от рассмотренных выше...

-

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ - Использование взрывчатых веществ

В технической литературе и научных публикациях к взрывчатым характеристикам ВВ относят Чувствительность веществ к различным внешним воздействиям...

-

ЛИТЕРАТУРА - Использование взрывчатых веществ

1. Штетблехер, А. А. Пороха и взрывчатые вещества / А. А. Штетблехер. - М.: ОНТИ: Главная редакция химической литературы, 1936. - 610 с. 2. Бесчастнов,...

-

Основные типы взрывчатых веществ и их классификация Взрывчатые вещества весьма разнообразны по своему химическому составу, физическим свойствам и...

-

Энергетические характеристики Критериями действия взрыва являются количество тепла, выделяемое при взрыве, объем образующихся газообразных продуктов и...

-

Чувствительность ВВ к разрядам статического электричества - Использование взрывчатых веществ

Многие производственные процессы, особенно с применением диэлектрических материалов, сопровождаются образованием и накоплением электростатических...

-

Безопасность взрывных работ при наличии блуждающих токов - Использование взрывчатых веществ

Одним из опасных явлений при эксплуатации ВВ являются преждевременные взрывы зарядов ВВ, которые могут происходить в результате "ложного" воздействия на...

-

Чувствительность к удару - Использование взрывчатых веществ

Чувствительность ВВ к удару определяют в основном на копрах, состоящих из двух, иногда из трех строго параллельных вертикальных направляющих, по которым...

-

Смесевые взрывчатые вещества - Использование взрывчатых веществ

Смеси на основе жидких нитропарафинов и солей гидразина (астралиты) Жидкие ВВ давно привлекали внимание исследователей в связи с повышенной плотностью,...

-

Чувствительность ВВ к совместному воздействию - Использование взрывчатых веществ

Кроме достаточно изученных и описанных выше воздействий на ВВ в процессе подготовки, переработки и эксплуатации, могут возникать сопутствующие...

-

Наиболее полно проведено изучение электростатических явлений, сопровождающих пневмозаряжание россыпных ВВ в СКГМИ на экспериментальном стенде (рисунок...

-

[7]. - Использование взрывчатых веществ

Таблица 5.4 - Состав продуктов взрыва смесей аммиачной селитры С тротилом Состав смеси, % Кислородный баланс, % Содержание газов в ПВ, % Аммиачная...

-

Чувствительность к разбуриванию - Использование взрывчатых веществ

Чувствительность ВВ к разбуриванию имеет особенно важное значение, так как при взрывании в шахтах зачастую остаются так называемые "стаканы" с остатками...

-

Анализ опасности взрывчатых веществ В нашей стране многие годы было принято, что тема трагических событий и катастроф в сфере материального производства...

-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ - Использование взрывчатых веществ

Взрывчатое вещество токсичность безопасность Эксплуатационная безопасность заключается в совокупности всех мероприятий по обеспечению безопасности работ...

-

Токсичность взрывчатых веществ и продуктов взрыва - Использование взрывчатых веществ

Важной мерой промышленной санитарии при эксплуатации ВВ является защита людей от токсичного действия ВВ и продуктов их взрыва. Контакт с ВВ и их...

-

ВВЕДЕНИЕ - Использование взрывчатых веществ

Взрывчатые вещества (ВВ) как высококонцентрированный и экономичный источник энергии кроме оборонной отрасли широко применяют в различных отраслях...

-

Испытание взрывчатых веществ - Общее понятие о взрывчатых веществах

В целях определения пригодности для хранения и применения при взрывных работах ВМ на базисных складах должны быть подвергнуты испытаниям. Испытания...

-

Пластит - очень популярная в средствах массовой пропаганды взрывчатка. Особенно, если требуется подчеркнуть особенное коварство супостата, ужасные...

-

Бризантные ВВ применяются для снаряжения боеприпасов (всех видов снаряды, мины, авиабомбы), производства нитроцеллюлозных (бездымных) порохов и средств...

-

Тротил - Общее понятие о взрывчатых веществах

Взрывчатое вещество бризантное нормальной мощности. Известно под названиями: -Тринитротолуол. -Тол. -Тринит. -Нитротол. -Тротил. Аббревиатуры: -ТНТ....

-

Гипертермия сопровождается повышением и качественными нарушениями обмена веществ, потерей воды и солей, нарушением кровообращения и доставки кислорода к...

-

Зажигательные вещества. - Современные средства поражения с обычными боеприпасами, их характеристика

Любое зажигательное оружие главным образом состоит из зажигательных веществ, которыми начиняются зажигательные боеприпасы и огнеметные средства....

-

Воздействие зажигательного оружия на вооружение, технику и инженерные сооружения". Важное место в системе обычных вооружений принадлежит зажигательному...

-

Опасность охрана труд самовозгорание Самовозгорание это возникновение горения в результате самонагревания горючих твердых материалов,...

-

Метеорологические условия на производстве, т. е. состояние воздушной среды оказывает влияние на течение жизненных процессов в организме человека и...

-

Общее понятие о взрывчатых веществах (ВВ) - Общее понятие о взрывчатых веществах

Взрыв - это процесс очень быстрого превращения взрывчатого вещества в большое количество сильно сжатых и нагретых газов, которые, расширяясь, производят...

-

Испытание взрывчатых веществ, Доставка ВМ к месту работы - Общее понятие о взрывчатых веществах

Доставка ВМ к месту работы Доставка ВМ непосредственно к месту работы допускается в заводской упаковке, исправных сумках или кассетах под наблюдением...

Чувствительность ВВ к тепловому импульсу - Использование взрывчатых веществ