Определение крепости и показателя трудности разрушения горной породы - Построение паспорта прочности горной породы

Крепость горных пород - характеристика сопротивляемости пород их добыванию - технологическому разрушению. Это понятие крепости введено профессором М. М. Протодьяконовым(старшим), который для количественной оценки предложил коэффициент крепости F, в первом приближении пропорциональный пределу прочности породы при сжатии. Им была разработана шкала классификации горных пород по крепости, в соответствии с которой горные породы подразделены на 10 категорий.

К первой категории относятся породы, имеющие наивысшую степень крепости (F =20), к десятой - наиболее слабые плывучие породы (F = 0,3). Пределы изменения коэффициента крепости от 0,3 до 20.

Коэффициент крепости можно определить также, экспериментально, методом толчения, разработанным проф. М. М. Протодьяконовым (младшим).

Сущность метода толчения заключается в следующем. Отбирается 5 образцов породы произвольной формы массой приблизительно по 40-60 г. Каждый образец дробят в стакане трубчатого копра гирей массой 2,4 кг, сбрасываемой с высоты 0.6 м. После 5-15 - кратного сбрасывания гири, полученную мелочь просеивают через сито с отверстиями 0,5 мм. Фракцию размером менее 0,5 мм собирают с пяти образцов и насыпают в стакан объемомера диаметром 23 мм. Определяют высоту столбика пыли (мм) в объемомере. Коэффициент крепости, который называют динамическим, вычисляют по формуле:

Где n - число сбрасываний гири при испытании одного образца.

Имеющиеся в настоящее время, методики определения коэффициентов крепости скальных пород достаточно апробированы и находят широкое применение в практике ведения горных работ.

Из существующих методов определения крепости пород F Наиболее распространенным является метод испытания образцов пород на временное сопротивление их одноосному сжатию (МПа) с последующим вы-числением его по известной формуле М. М. Протодьяконова

=503,2/100=5,032

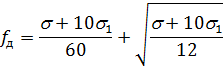

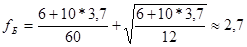

Впоследствии формула была уточнена Л. И. Бароном и представлена выражением:

Где у и у1 - временное сопротивление образцов одноосному сжатию, соответственно, правильной и неправильной формы, МПа.

Общим недостатком формул (9.2) и (9.3) способов является то, что затруднительно получить достоверные показатели коэффициента крепости многолетнемерзлых крупнообломочных пород (МКП). Так, по результатам наших исследований временное сопротивление на сжатие (МКП), представленных супесчаным суглинком с галькой и щебнем с включениями кварцевых булыжников при температуре -50 равно 6 МПа [7]. Тогда по формуле (9.2)

,

А по формуле (9.3) при у =6 , у1 =3,7 .

Вместе с тем по шкале буримости горных пород предложенной Министерством Геологии СССР данные породы отнесены к V1-X категории с коэффициентом крепости 4-5 [8]. Результаты определения коэффициентов крепости пород по формулам (9.2) и (9.3) не отражают реальное физико-механическое состояние многолетнемерзлых крупнообломочных пород и дают заниженные данные о прочностных свойствах таких пород. Таким образом, определение коэффициентов крепости F по вышеприведенным формулам может привести к необоснованным техническим решениям по выбору техники и технологии разработки месторождений полезных ископаемых.

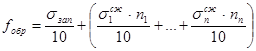

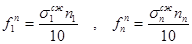

Авторами предлагается способ определения коэффициента крепости F осуществлять следующим образом [9]: от массива пород, сложенных многолетнемерзлыми крупнообломочными породами, берутся пробы методом бороздового опробования. Вес одной пробы должен быть не менее 3 кг. Материал собирается на брезент, тщательно перемешивается и затем осуществляется отбор проб на определение гранулометрического состава методом квартования. Породу взвешивают, высушивают и просеивают по фракциям. Твердые включения более 2 мм отделяют от заполнителя, группируют по фракциям, определяют их процентное содержание относительно объема твердых включений в пробе, с учетом которого определяют коэффициенты крепости пород, составляющих образец. Сущность предлагаемого метода заключается в суммировании коэффициентов крепости заполнителя и твердых включений, составляющих образец из выражения:

Или, (9.4)

Где - коэффициент крепости заполнителя;

- - коэффициент крепости пород отдельных составляющих испытываемого образца; - временное сопротивление на одноосное сжатие соответственно заполнителя, 1-й и n - й фракции крупнообломочных пород составляющих испытываемый образец;

N1...nN - содержание 1-й и n - й фракции крупнообломочных пород относительно общего объема.

Рассмотрим пример определения коэффициента крепости (МКП) представленных твердыми включениями (50%) и заполнителем (50%), характерных для россыпных месторождений Якутии. В таблице 6 приведены результаты определения гранулометрического состава пробы, принятые и расчетные значения коэффициента крепости.

Таблица 6

Результаты определения значений крепости пород

|

Название пород |

Температура пород, 0С |

Влажность, % |

Гранулометрический состав, мм |

Предел прочности |

Содержпние в долях единицы |

Коэф. крепости | |

|

По протодьяконову |

По предлагаемой методике | ||||||

|

Заполнитель Супесчаный суглинок |

-5ОС |

15 |

<2 |

6 |

0,5 |

0,6 |

0,6 |

|

Твердые включения Кварцевые булыжники Галька, щебеь песчанистых сланцев |

|

|

|

|

|

|

|

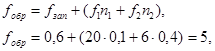

Значение коэффициента крепости кварцевых булыжников равно F =20, но в данном примере с учетом его содержания в долях единицы относительно объема твердых включений составляющего всего 0,1, принимается значение F =2. Таким же образом определяется значение коэффициента крепости для песчанистых сланцев, которое с учетом содержания пород в долях единицы с коэффициентом крепости F =6, (0,4) принято F =2,4. Коэффициент крепости заполнителя (песок, супесь, суглинок) определяется прямым испытанием на сжатие или при наличии данных ранее проведенных исследований используются их значения в зависимости от отрицательной температуры и влажности пород с применением формулы (9.2).

В нашем примере F = 0,6. При этом, значение коэффициента крепости заполнителя определяется без учета его процентного содержания, так как по нашим и по исследованиям В. Н. Тайбашева (ВНИИ-1) для пород, крупнообломочная фракция в которых составляет менее 70% общего веса скелета породы, прочностные и деформационные свойства определяются только составом заполнителя [7,10].

Где FЗап - коэффициент крепости заполнителя,

F1 - коэффициент крепости кварцевых булыжников,

F2 - коэффициент крепости гальки и щебня песчанистых сланцев,

N1 - содержание в долях единицы кварцевых булыжников относительно твердых включений,

N2 - содержание в долях единицы гальки и щебня песчанистых сланцев относительно твердых включений.

Итак, значение коэффициента крепости для МКП, представленных супесчаным суглинком с галькой и щебнем с включениями кварцевых булыжников равно 5.

Предлагаемый способ определения общего коэффициента крепости F позволяет получить достоверное значение крепости для данных пород. Еще одним немаловажным преимуществом такой оценки общего коэффициента крепости FЯвляется то, что его значение можно определить косвенным путем, зная состав отдельных фракций и их процентное содержание с помощью справочных материалов по прочностным свойствам с соответствующим коэффициентом крепости F, а затем суммируя их получить общий коэффициент крепости для многолетнемерзлых крупнообломочных пород.

Достоверность определения коэффициентов крепости МКП, предлагаемым способом, можно подтвердить на следующем примере. В единых нормах выработки (времени) Министерства геологии СССР на горнопроходческие работы 1969 г. принята единая классификация горных пород с разделением на 20 категорий, в которой многолетнемерзлые крупнообломочные породы отнесены к VI категории с коэффициентом 4-5 [4].

Определение показателя трудности разрушения основывается на том, что в разрушении горной породы в равной степени принимают участие сжимающие, растягивающие и скалывающие усилия [1].

В реальных условиях разрушение пород (бурение, взрывание, дробление) всегда сопровождается их перемещением, на что также затрачивается работа. В связи с этим при оценке трудности разрушения пород в технологических процессах необходим учет их объемного веса. В итоге показатель относительной трудности разрушения пород ПТр может быть выражен следующим образом:

Вместо этой формулы использовал эту(в прошлом году так решили лабораторную работу):

ПТр = 0,005гкТрГ(sСж + sР + tСдв) + 0,5гg

ПТр = 0,005*0,68*(503,2+50+75)+0,5*2,3=3,28

Где кТр = 1,2гlСр + 0,2 - коэффициент трещиноватости горного массива;

КТр = 1,2*0,4+0,2=0,68

TСдв = 1,5sР=1,5*50=75

Все породы по относительной трудности разрушения разделены на пять классов и 25 категорий.

I класс - полускальные, плотные, мягкие, сыпучие (ПТр=1е5), категории: 1, 2, 3, 4, 5;

II класс - скальные легко разрушаемые (ПТр=5,1е10), категории: 6, 7, 8, 9, 10;

III класс - скальные средней трудности разрушения, (ПТр=10,1е15) категории: 11, 12, 13, 14, 15;

IV класс - скальные трудноразрушаемые (ПТр=15,1е20), категории: 16, 17, 18, 19, 20;

V класс - скальные весьма трудноразрушаемые (ПТр=20,1е25), категории: 21, 22, 23, 24, 25

Редко встречающиеся породы с ПТр>25 относятся к внекатегорийным.

Похожие статьи

-

Метод гидростатического взвешивания - Построение паспорта прочности горной породы

Метод основан на определении объема образца горной породы по весу вытесненной им жидкости. Для проведения опыта из пробы горной породы отбираются 5-6...

-

Упругость - способность горных пород полностью восстанавливать свои первоначальные формы и размеры после снятия нагрузки. Предел упругости У -...

-

Определение буримости и взрываемости горной породы - Построение паспорта прочности горной породы

Буримость принято оценивать по длине шпура или скважины, пробуренной в исследуемой породе за 1 мин. чистого времени бурения в стандартных условиях, или,...

-

Акустические свойства горной породы - Построение паспорта прочности горной породы

Акустические свойства характеризуют закономерности распространения в породах знакопеременных, упругих деформаций (упругих волн). По своей природе упругие...

-

Динамические характеристики определяются по известным скоростям прохождения упругих волн через образец: Динамический коэффициент Пуассона...

-

Определение плотностных свойств горной породы - Построение паспорта прочности горной породы

Плотностные свойства обусловлены действием на породу гравитационного поля сил Земли (силы земного притяжения). К плотностным свойствам относятся:...

-

Определение статических упругих свойств горной породы - Построение паспорта прочности горной породы

Упругие свойства горных пород характеризуются модулем упругости Е при одноосном напряженном состоянии (модуль Юнга), модулем сдвига модулем объемной...

-

Паспорт (диаграмма) прочности представляет собой график функциональной зависимости между касательными нормальными напряжениями, при которых происходит...

-

Электроимпульсное разрушение горных пород

При дроблении горных пород важное значение имеет проблема их избирательного разрушения. Это связано с тем, что традиционные механические методы...

-

Общие сведения о горных породах - Построение паспорта прочности горной породы

Горные породы - это природные агрегаты одного или нескольких минералов, образующие самостоятельные геологические тела По происхождению горные породы...

-

Как объект горных разработок горные породы характеризуются различными технологическими свойствами - Крепостью, абразивностью, твердостью, буримостью,...

-

В горных породах обычно содержится некоторое, хотя бы самое ничтожное, количество радиоактивных элементов, таких как уран, торий, радий, калий или их...

-

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ БУРЕНИИ - Бурение нефтяных и газовых скважин

Основной вид деформации, под действием которой породы в процессе бурения разрушаются, -- вдавливание. Рассмотрим явления, происходящие в породе при...

-

Плотность горных пород - Навигационно-гидрографическое обеспечение морских геологоразведочных работ

Плотность горных пород -- определяется отношением массы горных пород к ее объему. Плотность горной породы вычисляют по формуле: Где: V1 - объем пор и...

-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРНЫХ ПОРОДАХ Земная кора сложена главным образом изверженными и метаморфическими горными породами, на которых прерывистым покровом...

-

Критической глубиной называется глубина, отвечающая минимуму удельной энергии сечения. Уравнение критического состояния потока , (2.10) Где - ускорение...

-

Глубина скважин, Крепость пород и устойчивость стенок скважин - Буровые установки

Проектная глубина скважины (наряду с ее значением) определяет тип и мощность выбираемого бурового станка, основные параметры бурового оборудования и...

-

ПОСТРОЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ВИДИМОСТИ - Выполнение геодезических измерений

Профиль строят в масштабах разных для горизонтальных и вертикальных отрезков. Обычно горизонтальный масштаб соответствует масштабу исходной карты, а...

-

Определение пропущенного слоя и его характеристика Таблица 9 Результаты гранулометрического анализа скважина №17 (по заданию) Диаметры частиц, мм 10-2...

-

Выбор оптимальных контуров разреза имеет большое значение, так как от них зависит величина вовлекаемых в разработку запасов полезного ископаемого и...

-

Построение теоретического вертикального сейсмического профиля 1. Вычисляем время пробега волны в i-ом пласте при нормальном прохождении его по формуле,...

-

Быстротоком называют искусственное сооружение (русло) с уклоном больше критического (>). 1 - входная часть 2 - лоток быстротока (водоскат) 3 - выходной...

-

Определение пропущенных слоев, их характеристика и классификация Номер участка Номер скважины Галька >100 Гравий 10-2 Песчаные Пылеватые Глинистые 2-0,5...

-

Породы-коллекторы - Коллекторы и флюидоупоры

К настоящему времени предложен ряд классификаций коллекторов терригенного (обломочного) и карбонатного состава, однако ни одна из них не получила...

-

Коллекторские свойства горных пород - Коллекторы и флюидоупоры

Под пористостью горной породы понимается наличие в ней пор (пустот). Пористость характеризует способность горной породы вмещать жидкости и газы. В...

-

Система разработки и технологическая схема горных работ - Отработка локального участка месторождения

Учитывая горно-геологические условия месторождения, мощность и физико-механические свойства полезного ископаемого и вскрышных пород, технологические...

-

Объектом исследования является бассейн реки Клязьма (рис.8). Рис. 8 Районы исследования Рельеф изучаемой территории представлен низменностями и...

-

Первый предполагает переменное давление и наличие буферного объема газа, второй основан на вытеснении газа рассолом при извлечении газа и рассола газом...

-

Определение размеров опасной зоны - Разработка месторождений открытым способом

Расстояние, опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов: , Где: З- коэффициент заполнения скважины ВВ: З = lЗар...

-

Сосна обыкновенная PinussylvestrisL. Географический ареал сосны простирается по всему бореальному поясу лесов Евразии. Сосна малотребовательна к теплу,...

-

Выбор основной волны помехи - многократной волны с максимальной амплитудой. Амплитуда выбранных кратных волн рассчитываются по формуле: (4) Где -...

-

Коэффициент фильтрации - Основы движения грунтовых вод

Коэффициент фильтрации равен скорости фильтрации при =1. Он зависит от свойств пористой среды (формы, размеров, взаимного расположения шероховатости...

-

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОХОДКИ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ - Проект вскрытия, отработки и подготовки свиты пластов

Вертикальный ствол - капитальная вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на земную поверхность и предназначенная для вскрытия...

-

Общий объем рабочего кислотного раствора определяется по формуле: (3.1) Где - расход кислотного раствор на один метр обрабатываемой толщины пласта, м3/м....

-

(2.35) Воспользовавшись графиком для определения в пункте 2.1.1, находим, что м М < >- спокойное состояние потока Выясняя условие сопряжения бьефов...

-

Формула Курлова представляет собой псевдо дробь, в числителе которой в порядке убывания в %-эквивалентной форме располагаются анионы, а в знаменателе -...

-

Курсовая работа содержит текстовую часть в виде пояснительной записки и графического материала. В соответствии с правилами ГОСТ 2.105-79 текстовая часть...

-

Транзитный расход воды, подходящей к верхнему сечению данного участка: Qтр = трV (2.11) Для круглой трубы: тр=рd2/4, м2(2.12) Определим скорость движения...

-

Оценка пористости коллекторов - Геологическое строение месторождения

Различают способы определения kП, основанные на использовании электрического удельного сопротивления: 1) рЕП неизмененной части водоносного коллектора в...

-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ - Выполнение геодезических измерений

Положения объекта в системе прямоугольных координат можно определить приближенно или с точностью, возможной для карты данного масштаба. Основой для этой...

Определение крепости и показателя трудности разрушения горной породы - Построение паспорта прочности горной породы